Методика «Дембо-Рубинштейн»: самооценка младших школьников

Особенности социального поведения детей-учащихся начального звена.

Младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом детства. В этот период происходит усвоение моральных и поведенческих норм, формирование отношений в коллективе. От этого этапа зависит уровень интеллекта и личности.

Особенности социального поведения детей младшего

Ребенок начинает осознавать свою индивидуальность, запускается процесс сравнения себя с другими, желание быть лучше других, приходит осознание необходимости обучения, подчинения системе обучения, правилам поведения, чувство ответственности за их нарушение. Дети этого возраста ясно понимают смысл этих норм и правил и готовы к их выполнению. Взрослым и учителям необходимо быть очень бдительными, чтобы не упустить шанс своевременно использовать эту готовность. Он не должен бояться наказания за неисполнение правил, он должен понять необходимость их исполнения. Здесь большая роль отводится учителю и родителям. Им необходимо разъяснить ребенку о важности таких качеств как дисциплинированность, организованность и негативные последствия нерадивости и разболтанности.

Постановка требований к ребенку должна всегда сопровождаться контролем выполнения этих требований ребенком. У учителя должны быть хорошо отработанные приемы контроля и поощрения исполнительности и обязательного реагирования на несоблюдение и неисполнение норм и правил. Иначе у ребенка сложится ощущение, что неукоснительное и обязательное соблюдение норм и правил вовсе необязательно и что это просто прихоть взрослых.

Отношение ребенка к правилам поведения неоднозначно. Он пытается разобраться, какие бывают правила, какие бывают меры наказания за те или иные провинности, каким образом можно избежать наказания или как отличиться, чтобы достичь высшей похвалы от учителя или родителя.

Социальная ситуация ребенка меняется, как только он выходит за рамки семьи. Круг знакомых расширяется, в жизнь ребенка вторгаются новые лица — как взрослые, так и ровесники, со своими привычками, со своим микроклиматом. Дети в этом возрасте доверчиво подчиняются авторитету взрослых, их требованиям. Они стараются копировать их манеры, поведение, рассуждения. Ребенок начинает внимательно следить за поведением окружающих его детей, такое поведение сопровождается сильным эмоциональным напряжением, чувством страха, испуга и смятения.  Оказавшись в новой для него ситуации, ребенок замечает за собой несвойственное для себя поведение, он одновременно прислушивается к себе и пытается осмыслить происходящее. Для этого периода характерно конформное поведение, когда ребенок неосознанно следует за другими, вместе со всеми тянет руку на уроках, хотя вовсе не готов к ответу.

Оказавшись в новой для него ситуации, ребенок замечает за собой несвойственное для себя поведение, он одновременно прислушивается к себе и пытается осмыслить происходящее. Для этого периода характерно конформное поведение, когда ребенок неосознанно следует за другими, вместе со всеми тянет руку на уроках, хотя вовсе не готов к ответу.

С началом процесса совместного обучения устанавливаются контакты с одноклассниками, это чаще всего сосед по парте, ребенок со схожими интересами. В ходе установления взаимоотношений с одноклассниками, у ребенка обнаруживаются подлинные индивидуальные особенности. Сравнивая себя с другими, ребенок пытается дать себе оценку.

Самооценка формируется через самопознание. Самооценка является неотъемлемым компонентом самопознания, то есть осознания своей значимости, своих способностей, физических сил, поступков, отношения к окружению. Самооценка формирует дальнейшее отношение ребенка к себе, в свою очередь, это влияет на его поведение в обществе. На самооценку влияют критичность, требовательность к себе и окружающим.

При этом у них выявляются все виды самооценок:

- адекватно-устойчивая;

- завышенно-устойчивая;

- неустойчивая (неадекватно завышенная либо заниженная).

Обладающие адекватной самооценкой дети общительны, находчивы, бодры, активны. Адекватно оценивая свои возможности они выбирают соответствующие задачи, хорошо справившись с трудной задачей — они берутся за более сложные, тем самым повышая свою самооценку.

Правильная оценка своих возможностей и способностей, вера в собственные силы характеризует детей с завышенной самооценкой. Как правило, это максимально самостоятельные дети. Им присущи такие черты личности как чрезмерная самоуверенность, бестактность, высокомерие, снобизм. Дети с неадекватно — заниженной самооценкой резко отличаются от остальных. Это робкие, неуверенные в себе школьники. Чаще всего такие дети будут избегать различного рода трудностей, в силу своей неуверенности. Если таких детей не поощрять и не подбадривать, то их них вырастают замкнутые, неуверенные в себе люди.

Развитию психических процессов способствует учебная деятельность в начальных классах. Ученики начальных классов отличаются жаждой познания окружающего мира, любознательностью, здоровым любопытством. В этот период у них ярко выражена эмоциональность восприятия. С возрастом у ребенка этот процесс становится целенаправленным и управляемым. Ученики начальных классов, не прилагая усилий, запоминают все новое, так как у них сильно развито непроизвольное внимание.

Импульсивность, общая недостаточность воли – отличительная черта характера детей этого возраста. На данном этапе большое влияние на ребенка имеет коллектив. Участие в общественной жизни школы, в коллективных мероприятиях закладывают основу коллективистских отношений.

Методика «Дембо-Рубинштейн»

Методика — это исследование самооценки. Методика отображает разное отношение между двумя структурами личности: «Реальным Я» и «Идеальным Я». Качество этого отношения влияет на самооценку человека. Большая разница между «Реальным Я» и «Идеальным Я» указывают на человека с заниженной самооценкой. Равное соотношение «Реального Я» и «Идеального Я» дает адекватную самооценку. Человек, считающий себя идеальным, имеет завышенную самооценку.

- Цель Методики: определить степень сформированности самооценки учащегося.

- Возраст испытуемого: 6-7 лет

- Форма: беседа

Перед ребенком лист бумаги, где изображены четыре круга, с нумерацией от 1 до 4. Ребенку разъясняется ситуация: «Дети твоего класса заняли эти круги».

Перед ребенком лист бумаги, где изображены четыре круга, с нумерацией от 1 до 4. Ребенку разъясняется ситуация: «Дети твоего класса заняли эти круги».

- Круг под №1 заняли успешные дети, которые никогда не ошибаются, все знают, у них всегда готовы ответы на все вопросы, они все умеют, хорошо себя ведут.

- В круг под №2 собрались дети, у которых не все получается, они могут ошибаться, что-то не знать, иногда могут неправильно себя повести.

- В круг под №3 вошли дети, не совсем успешные, у которых мало что получается. Они могут дать ответ лишь на самые простые вопросы, они нередко выслушивают замечания, часто не выполняют задания.

- В круг под №4 встали дети с плохим поведением, они редко отвечают на поставленные вопросы, не выполняют задания, много ошибаются, часто выслушивают замечания.

Какой из этих кругов ты бы занял и почему?

Как правило, дети, с завышенной самооценкой, занимают круг под №1, №2 или №3 — с адекватной, №4 — с заниженной. Уровни сформированности самооценки налицо.

Учителю важно в процессе общения с ребенком учитывать его самооценку. Для того чтобы на стадии формирования личности, когда самооценка поддается воздействию и ее можно изменить, благоприятное воздействие учителя принесет хорошие плоды в становлении и развитии личных качеств.

Вместо заключения

Верная самооценка способствует успешной реализации человека, помогает правильно определить цели в жизни, самоутвердиться. Поэтому очень важно помочь ребенку в период развития сознания помочь выявить скрытые возможности, утвердиться, помочь верно оценить себя и свои возможности. Ведь нередко неверное представление о себе приводит к срывам, депрессии и болезням.

Диагностика самооценки «Кружки» по методике Дембро-Рубинштейна

Диагностики самооценки

«Кружки» по методике Дембро-Рубинштейна

Интегративным показателем личностной адаптации является самооценка. В целях её определения может применяться методика Дембо-Рубинштейна (адаптированный для младших школьников вариант), а также методика “Кружки”.

Детям показывают лист бумаги с изображёнными на нём четырьмя пронумерованными кругами и дают следующую инструкцию.

Во второй круг встали дети, у которых в школе почти всё получается: они отвечают почти на все вопросы учителя, но на некоторые ответить не могут, они почти всегда всё правильно решают, но иногда делают ошибки. Они себя правильно ведут почти всегда, но иногда забывают, и им делают замечания.

В третий круг встали дети, у которых в школе многое не получается: они отвечают только на самые лёгкие вопросы учителя, часто делают ошибки. Они часто плохо ведут себя, и учитель много раз делает им замечания.

Покажи, в какой кружок встанешь ты. Почему?”

Показателями дезадаптации являются попадание в четвёртый круг (заниженная самооценка) и в первый (завышенная).

infourok.ru

Тест по психологии на тему: Диагностика самооценки Дембо-Рубенштейн

Исследование самооценки по методике Дембо — Рубинштейн

Когда мы рассуждаем о самооценке личности, возникает вопрос об ее оценке. Действительно имеет ли смысл говорить о повышении самооценки, если ее уровень у человека уже является нереалистично высоким.

Думаю, каких либо стопроцентных методик определения уровня нашей самооценка не существует, но попытки их создания предпринимались.

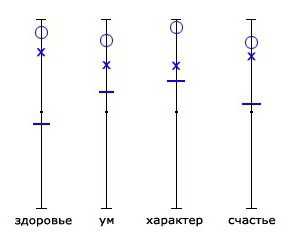

Человеку нужно обозначить место на этой линии, которое, по его мнению, соответствует его текущему уровню чертой (-). То, каким уровнем развития качества он был бы удовлетворен, нужно обозначить кружком (о). И крестиком (х) необходимо обозначить то место на шкале, где вы можете оказаться, объективно оценивая свои возможности.

образ теста Дембо-Рубинштейн

Рубинштейн предлагала в методике 4 обязательные шкалы: здоровье, умственное развитие, характер и счастье. Но можно добавить дополнительные анализируемые свойства, например, удовлетворенность собой и оптимизм.

1) здоровье;

2) ум, способности;

3) характер;

4) авторитет у сверстников;

5) умение многое делать своими руками, умелые руки; 6) внешность;

7) уверенность в себе.

Для удобства на листке бумаге нужно начертить столько линий, сколько качеств вы тестируете (например, 6), при этом высота каждой линии должна быть 100 мм для удобства последующих измерений. Каждый миллиметр шкалы будем считать за 1 балл.

На каждой линии должны быть обозначения верхней и нижней точек (заметными горизонтальными линиями), а также середины шкалы (небольшой точкой). Образец можно увидеть на рисунке.

Тест необходимо выполнить до чтения интерпретации результатов. В противном случае понимание интерпретации повлияет на выполнение теста.

Интерпретация результатов

Интерпретация результатов приведена в ее классическом виде.

Основные параметры самооценки — это ее высота, устойчивость и реалистичность.

После простановки отметок мы получаем: уровень притязаний — от нижней точки шкалы до знака «х»; высоту самооценки — от «о» до знака «-»; и значения расхождений между уровнем притязаний и самооценкой.

Высота самооценки (-)

Количество баллов примерно от 50 до 75 («средняя» и «высокая» самооценка) соответствуют реалистичной или адекватной самооценке. Количество баллов от 75 до 100, как правило, свидетельствует о завышенной самооценке и указывает на какие-то отклонения в формировании личности. Такая самооценка может указывать на искажения в формировании личности — закрытость для нового опыта, нечувствительность к своим ошибкам, замечаниям и оценкам окружающих. Количество баллов ниже 50 указывает на заниженную самооценку.

В принципе поставленная человеком оценка должна служить предметом дальнейшего анализа. Почему он сделал отметку именно в этом месте шкалы?

Уровень притязаний (х)

Реалистический уровень притязаний характеризует количество баллов от 60 до 90. Результат от 90 до 100 баллов обычно удостоверяет нереалистическое, некритическое отношение к собственным возможностям. Результат менее 60 баллов свидетельствует о заниженном уровне притязаний, свидетельствующий о неблагоприятном развитии личности.

В соответствии с классической моделью нормальная актуальная самооценка (-) должна находиться чуть выше середины; идеальная самооценка (о) чуть ниже верхнего полюса, а оценка своих возможностей (х) — между этими отметками.

Самооценка считается пониженной, если большинство отметок актуальной самооценки стоят ниже средней отметки. В этом случае можно говорить о чрезмерной критичности, или чрезмерной требовательности к себе.

Соотношение между параметрами самооценки

Теперь посмотрим соотношения между всеми значками. Символы «х» должны находиться между символами «о» и «-». Расстояние между х и о — это интервал недостижимого. Желаемого, но недостижимого. «Х» — это то, что «человек сможет», а то, что выше нее, — «недоступно». Ниже «х» вплоть до актуальной самооценки — то, что достижимо. Соотношение между этими двумя интервалами (выше и ниже х) определяет уровень оптимизма испытуемого. Чем больше интервал возможного и меньше — невозможного, тем выше уровень оптимизма.

Высота «кружков» должны стоять немного ниже верхнего полюса. Если «кружок» находится на полюсе, можно предполагать незрелое отношение к ценностям. Зрелый человек не мечтает быть идеальным. Чрезмерно высокая актуальная самооценки служит признаком нереалистичности.

Неравномерная самооценка, когда показатели разных шкал серьезно отличаются друг от друга, может говорить об эмоциональной неустойчивости.

«О» — идеальная самооценка, символизирует уровень мечты человека. Обычно все люди испытывают потребность мечтать. Если мечта сбывается, то возникает новая мечта. Мечта, для того чтобы сбыться, должна превратиться в цель. То есть символом «х» мы обозначаем уровень цели или реальных перспектив. По мере достижения цели, место мечты, превратившейся в цель, занимает другая мечта, а «о» по-прежнему стоит выше «х». Если этого не происходит, мы говорим об «инфляции мечты».

nsportal.ru

Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн

Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн

(Прихожан А.М. Применение методов прямого оценивания в работе школьного психолога. // Научно-методические основы использования в школьной психологической службе конкретных психодиагностических методик: Сб. научн. тр./ Отв. ред. И.В. Дубровина)

Цель: изучение самооценки.

Регистрация данных: групповая форма проведения.

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка.

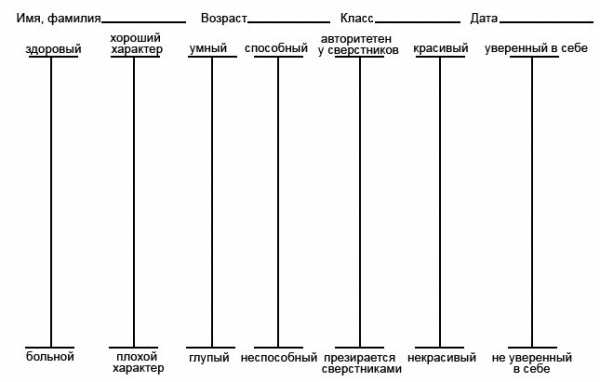

Процедура проведения: каждому школьнику предлагается бланк методики, содержащий инструкцию и задание (лучше сначала показать тренировочный вариант на доске).

Инструкция: «Каждый человек оценивает свои возможности, способности, характер и т.п. Уровень развития каждого качества, стороны человеческой личности можно условно изобразить вертикальной линией, нижняя точка которой будет символизировать самое низкое развитие, а верхняя – наивысшее. На следующей странице нарисовано 7 таких линий. Они обозначают: 1) здоровье; 2) ум, способности; 3) характер; 4) авторитет у сверстников; 5) умение многое делать своими руками, умелые руки; 6) внешность; 7) уверенность в себе. Под каждой линией написано, что она обозначает.

На каждой линии черточкой (–) отметьте, как вы оцениваете развитие у себя этого качества, стороны личности в настоящий момент. После этого крестиком (х) отметьте, при каком уровне развития этих качеств, сторон, вы были бы удовлетворены собой или почувствовали гордость за себя. Итак,

«–» – уровень развития у вас качества, стороны личности в настоящий момент;

«х» – такой уровень развития качества, стороны, к которому вы стремитесь, достигнув которого, вы будете удовлетворены собой.

Вертикальная линия условно обозначает развитие определенного качества, стороны человеческой личности от низшего уровня (нижняя точка) до наивысшего (верхняя точка). Например, в линии «здоровье» нижняя точка указывает на совершенно больного человека, а верхняя – абсолютно здорового».

Порядок проведения. Методика может проводиться как фронтально – с целым классом или группой учащихся, так и индивидуально. При фронтальной работе надо проверить, как каждый из учащихся заполнил первую шкалу: пройдя по классу, посмотреть, правильно ли используются предложенные значки, ответить на вопросы школьников. После этого учащиеся работают самостоятельно, и экспериментатор ни на какие вопросы не отвечает. Заполнение шкалы вместе с чтением инструкции длится обычно 10-12 минут.

Целесообразно наблюдать, как разные школьники выполняют задание: сильное возбуждение, демонстративные высказывания о том, что работа «глупая», «я это не обязан делать», отказ выполнять задание, стремление задать экспериментатору дополнительные вопросы, привлечь его внимание к своей работе, а также очень быстрое или очень медленное выполнение задания (с разницей не менее 5 мин). Все это служит полезной дополнительной информацией при интерпретации результатов.

Регистрационный бланк

Фамилия, имя______________________________________________________ Дата___________________________ Класс_____________________________

Оцени себя по ниже приведенным качествам, которые обозначены у каждой вертикальной черты. Нижняя точка черты обозначает самый низкий уровень развития качества, а верхняя – наивысший.

На каждой линии черточкой ( – ) отметь, как ты оцениваешь развитие у себя этого качества в настоящий момент. После этого крестиком (Х) отметь, при каком уровне развития этих качеств ты был бы удовлетворен собой или почувствовал гордость за себя.

Здоровье Ум Характер Авторитет Умение Внешность Уверенность

у многое делать в себе

сверстников своими

руками

Обработка результатов. Обработке подлежат ответы на 6 линиях (шкалах). Шкала «здоровье» рассматривается как тренировочная и не учитывается или, в случае необходимости, анализируется отдельно. Размеры каждой шкалы равны 100 мм, в соответствии с этим ответы испытуемых получают количественную характеристику, для удобства выражаемую в баллах (например, 54 м. = 54 балла). Обработка включает следующие этапы:

По каждой из шести шкал определяются:

уровень притязаний в отношении данного качества – по расстоянию в м. от нижней точки шкалы («0») до знака «х»;

высота самооценки – от «0» до знака «–»;

величина расхождения между уровнем притязаний и самооценки – разность между величинами, характеризующими уровень притязаний и самооценку, или расстояние от знака «х» до «–»; в тех случаях, когда уровень притязаний ниже самооценки, результат выражается отрицательным числом. Записывается значение каждого из трех показателей.

Определяется средняя мера каждого из показателей у школьника. Ее характеризует медиана каждого из показателей по всем 6 шкалам.

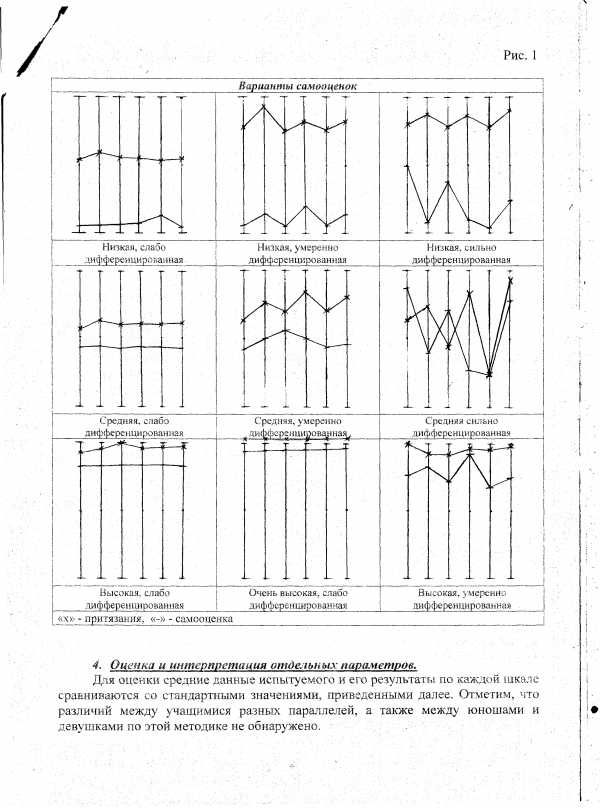

Определяется степень дифференцированности уровня притязаний и самооценки. Их получают, соединяя на бланке испытуемого все значки «х». Получаемые профили наглядно демонстрируют различия в оценке школьником различных сторон своей личности (см. рис.).

В тех случаях, когда необходима количественная характеристика дифференцированности (например, при сопоставлении результатов школьника с результатами всего класса), можно использовать разность между максимальным и минимальным значением. Последнее, однако, не является достаточно точным, и для анализа результатов конкретного школьника лучше пользоваться первым вариантом.

Следует отметить, что чем выше дифференцированность показателя, тем более условной оказывается средняя мера и соответственно тем меньшее значение она имеет. При очень сильной дифференцированности, когда некоторые стороны своей личности школьник оценивает очень высоко, а другие – очень низко, анализ средней меры, по существу, теряет смысл и может быть использован лишь для ориентировки.

Особое внимание обращается на такие случаи, когда притязания оказываются ниже самооценки, некоторые шкалы пропускаются или заполняются. Неполностью (указывается только самооценка или уровень притязаний), ответы выходят за пределы шкалы (знак ставится выше верхней точки или ниже нижней), используются знаки, не предусмотренные инструкцией, ответы комментируются и т.д.

Оценка и интерпретация отдельных параметров. Для оценки средние данные испытуемого и его результаты по каждой шкале сравниваются со стандартными значениями, приведенными далее. Отметим, что различий между учащимися разных параллелей, а также между юношами и девушками по этой методике не обнаружено.

Уровень притязаний.

Норму, реалистический уровень притязаний характеризует результат от 60 до 89 баллов («средние» и «высокие» притязания). При этом оптимальным является сравнительно высокий уровень – от 75 до 89 баллов, свидетельствующий об оптимистическом представлении о своих возможностях, что является важным фактором личностного развития.

Очень высокий уровень притязаний – от 90 до 100 баллов – свидетельствует о нереалистическом, некритичном отношении школьника к собственным возможностям. Особого внимания в этом плане заслуживают такие случаи, когда уровень притязаний отмечается выше максимально возможного значения, крайней верхней точки шкалы (100 бал.) Нереалистический уровень притязаний часто свидетельствует о том, что школьник не умеет правильно ставить перед собой цели. Для старшего школьного возраста – это неблагоприятный показатель, поскольку, как известно, основное психологическое содержание данного периода составляет самоопределение, предъявляющее к такому умению достаточно высокие требования. Наличие нереалистического уровня притязаний может, таким образом, свидетельствовать о личностной незрелости.

Результат менее 60 баллов – низкие «притязания» – свидетельствует о заниженном уровне притязаний. Если такой результат характеризует средний показатель уровня притязаний испытуемого, то он является индикатором неблагоприятного развития личности. Естественно, что чем ниже уровень притязаний, тем более данный показатель свидетельствует о неблагополучии.

Если очень высокий или очень низкий уровень притязаний отмечен по какой-либо одной шкале, то это может характеризовать повышенную значимость (или декларируемое пренебрежение) того или иного качества для школьника.

Следует отметить, что по количеству баллов оцениваются только те случаи, когда уровень притязаний оказывается выше уровня самооценки. О других вариантах будет сказано далее.

Высота самооценки.

Количество баллов от 45 до 74 – «средняя» и «высокая» самооценка – свидетельствует о реалистичной (адекватной) самооценке. При этом так же, как и при оценке уровня притязаний, оптимальным для личностного развития следует признать результат, находящийся в верхней части этого интервала – от 60 до 74 баллов («высокая» самооценка).

Количество баллов от 75 до 100 (и выше предлагаемого максимума) свидетельствует о завышенной самооценке (переоценке себя) и указывает на определенные отклонения в формировании личности. Такая завышенная самооценка может свидетельствовать о личностной незрелости, неумении правильно оценить результаты своей деятельности, сравнивать себя с другими. Кроме того, завышенная самооценка может указывать на существенные искажения в формировании личности – «закрытость» для опыта, нечувствительность к своим ошибкам, неуспехам, замечаниям и оценкам окружающих.

Количество баллов ниже 45 указывает на заниженную самооценку (недооценку себя) и свидетельствует о крайнем неблагополучии в развитии личности. Школьников с такой самооценкой очень мало, и все они составляют с точки зрения личностного развития «группу риска», заслуживают пристального внимания со стороны школьного психолога. Как показывают исследования, за низкой самооценкой могут скрываться два совершенно разных психологических явления: подлинная неуверенность в себе, то есть отношение к себе как ни к чему не способному, неумелому, никому не нужному, и «защитная», когда декларирование (в том числе и самому себе) собственного неумения, отсутствия способностей, того, что «все равно ничего не выйдет», позволяет не прилагать никаких усилий или подменить деятельность отношением к ней.

Расхождение между уровнем притязаний и уровнем самооценки.

За норму здесь принимается расхождение от 8 до 22 баллов, свидетельствующее, что школьник ставит перед собой такие цели, которых он действительно стремится достичь. Притязания в значительной части случаев основываются на оценке им своих возможностей и служат стимулом личностного развития.

Расхождения от 1 до 7 баллов и особенно случаи полного совпадения уровня притязаний и уровня самооценки указывают на то, что притязания не служат стимулом личностного развития, становления той или иной стороны личности. Конкретная оценка этого расхождения различна в зависимости от того, в какой части шкалы находятся эти показатели. Так, в верхней части шкалы (76-100 б.) они свидетельствуют о завышенной самооценке; в средней части (46-75 б.) – отношение школьника к себе не носит конструктивного характера; в нижней части (0-45 б.) – они могут являться показателем предельно заниженного представления о себе (в том случае если школьник заполняет таким образом все или большинство шкал методики), свидетельствовать о том, что он как бы «смирился» со своей «никчемностью», даже не надеется исправить положение. Если таким образом заполняются 1 или 2 шкалы, это указывает на незначимость для учащегося той или иной стороны личности.

Расхождение в 23 балла и более характеризует резкий разрыв между самооценкой и притязаниями. Такое соотношение указывает на конфликт между тем, к чему школьник стремится, и тем, что он считает для себя возможным. Особенно неблагоприятны случаи, когда самооценка находится в нижней части шкалы, а притязания – в средней или высокой. При таком сильном расхождении уровень притязаний не только не стимулирует, но, напротив, тормозит личностное развитие.

Характеристика описанных выше параметров может быть применена при анализе как результатов по отдельным шкалам, так и средних данных по методике в целом.

Дифференцированность уровня притязаний и самооценки.

Оценка дифференцированности, то есть расхождения в высоте уровня притязаний и самооценки по разным шкалам у одного испытуемого зависит от того, при какой средней высоте самооценки наблюдается та или иная степень дифференцированности. Поэтому мы остановимся на этом вопросе позже, характеризуя различные варианты отношения школьника к себе. Здесь же только напомним, что дифференцированность определялась как графически (рис), так и количественно (табл.).

Таблица

| Параметр | Количественная характеристика, балл | |||

| Низкий | Норма | Очень высокий | ||

| Средний | Высокий | |||

| Ур. притязаний | Менее 60 | 60 – 74 | 75 – 89 | 90 – 100 |

| Ур. самооценки | Менее 45 | 45 – 59 | 60 – 74 | 75 – 100 |

Таблица

| Параметр | Количественная характеристика, балл | ||

| Слабая | Умеренная | Сильная | |

| Степень расхождения между ур. притязаний и ур. самооценки | 0 – 7 | 8 – 22 | Более 22 |

| Степень дифференцированности притязаний | 0 – 8 | 9 – 21 | Более 21 |

| Степень дифференцированности самооценки | 0 – 14 | 15 – 29 | Более 29 |

Редкие ответы.

К таким ответам относятся прежде всего случаи, когда уровень притязаний школьника оказывается ниже уровня его самооценки. Подобная позиция («Могу, но не хочу»), как правило, указывает на конфликтное отношение учащегося к той или иной стороне своей личности или конфликтное отношение к себе в целом. Они свидетельствуют о неблагополучии школьника в той или иной области. Обычно это такие области, которые наиболее значимы для школьника, а его успешность в них намного ниже его притязаний. Если подобные ответы учащийся дает по большинству или по всем шкалам методики, это может свидетельствовать о существенных искажениях в его отношении к себе и к окружающему, о нарушениях в формировании его личности.

Пропуски отдельных шкал или их неполное заполнение (только самооценки или только уровня притязаний) могут свидетельствовать как о недостаточном внимании школьника, так и о том, что здесь имеет место низкая (предельно низкая) самооценка при крайне высоких, часто скрытых притязаниях. Переживания, связанные с таким отношением к себе, столь сильны у школьника, что он не может или не хочет «обнародовать» это отношение. Но одновременно оно столь значимо, что он не может дистанцироваться, дать формальный ответ. Причины пропусков можно выяснить в ходе специальной беседы, проводимой после эксперимента.

Многочисленные поправки, зачеркивания, как правило, указывают на затрудненность в оценке себя, связанную с неопределенностью или неустойчивостью самооценки. У некоторых учащихся это может сопровождаться попыткой найти «правильный» ответ.

Комментарии, постановка дополнительных, не предусмотренных инструкцией знаков (например, «?», «!!!») обычно свидетельствуют о повышенной напряженности, тревожности школьника в ситуации, когда ему надо оценить себя. Это характеризует наличие одновременно двух разнонаправленных тенденций – сильного желания понять, оценить себя и боязни проявить, прежде всего, для себя самого, собственную несостоятельность (такие учащиеся часто говорят в беседах, что боялись ответить «не так», «хуже, чем другие»). Наиболее часто такие ответы встречаются у учащихся 7 классов, старших подростков.

Особенности поведения.

Сильное возбуждение, демонстративные высказывания разного рода во время заполнения методики, отказ выполнять задание и другие проявления в значительной части случаев свидетельствуют о повышенной тревожности, вызванной столкновением конфликтных тенденций, о которых говорилось выше.

Слишком медленное выполнение работы может свидетельствовать о том, что задание оказалось для школьника новым и в то же время очень значимым.

Медленное выполнение и наличие многочисленных поправок указывают на значительные затруднения в оценке себя.

Слишком быстрое выполнение задания обычно свидетельствует о формальном отношении к данной работе.

Интерпретация индивидуальных сочетаний параметров.

Варианты самооценки. Для углубленного анализа индивидуальных вариантов самооценки привлекается ряд дополнительных характеристик, полученных с помощью методик, выявляющих тревожность, социально-психологическую адаптированность, а также с помощью бесед со школьниками и учителями1.

Основное значение при характеристике индивидуальных вариантов отношения школьника к себе имеют средний показатель самооценки (медиана) и степень дифференцированности самооценки.

За норму можно принять сочетание средней или высокой самооценки при умеренной степени ее дифференцированности. Таких испытуемых обычно характеризует средний или высокий уровень притязаний при умеренной их дифференцированности, а также умеренное расхождение между притязаниями и самооценкой. Именно в этих случаях притязания выполняют свою основную функцию – стимулируют личностное развитие. Дифференцированное отношение к различным сторонам своей личности у этих испытуемых в значительной мере сбалансировано: здесь, как правило, не встречаются предельно высокие и крайне низкие самооценки по отдельным шкалам. В целом такая самооценка может быть охарактеризована как гармоничная, с сочетанием разумных пропорций между притязаниями и оценкой собственных возможностей.

Столь же благоприятным и близким по содержанию является вариант отношения к себе, при котором очень высокая самооценка (75-90 б.) сочетается с умеренной ее дифференцированностью. Важным условием здесь является также наличие очень высоких, но дифференцированных умеренно притязаний и умеренного расхождения между притязаниями и самооценкой. Данные показывают, что такие школьники часто отличаются высоким уровнем целеполагания: они ставят перед собой достаточно трудные цели, основывающиеся на представлении о больших собственных возможностях, способностях, и прилагают значительные целенаправленные усилия на достижение этих целей. Интересно, что у всех школьников с таким вариантом самооценки довольно ровные и при этом высокие показатели социально-психологической адаптированности. Такой вариант отношения к себе, по-видимому, является очень продуктивным.

Низкая, умеренно дифференцированная самооценка, сочетающаяся со значительным расхождением между притязаниями и самооценкой, является показателем неблагоприятного отношения к себе, неблагополучия в личностном развитии.

Неблагоприятными являются также случаи, когда школьник имеет среднюю, слабо дифференцированную самооценку, сочетающуюся со средними притязаниями и характеризующуюся слабым расхождением между притязаниями и самооценкой. Учащегося как бы удовлетворяет его «средний» уровень, он не ждет от себя никаких «взлетов», никаких изменений и даже не хочет их.

Высокая, слабо дифференцированная самооценка, сочетающаяся с очень высокими недифференцированными притязаниями и характеризующаяся сильным расхождением между притязаниями и самооценкой, как правило, свидетельствует о том, что в самооценке школьника отражается лишь его общее положительное отношение к себе, причем отношение эмоциональное, самооценка не основывается на анализе своих возможностей.

Очень высокая слабо дифференцированная самооценка, сочетающаяся с предельно высокими (часто даже выходящими за крайнюю верхнюю точку шкал), слабо дифференцированными (обычно совсем не дифференцированными) притязаниями и характеризующаяся слабым расхождением между притязаниями и самооценкой, указывает на глобальное, завышенное представление о себе. Такая «глобальная удовлетворенность собой» по большей части носит ярко выраженный защитный характер. Это именно те случаи, когда школьник «закрыт», не чувствителен ни к своим ошибкам, ни к замечаниям, оценкам окружающих. В других случаях подобная самооценка может выражать самые различные явления – инфантилизм, самодостаточность. Она может также выступать и как реактивное образование на какое-то сильное внешнее неблагополучие, остро переживаемый внутренний конфликт. В последнем случае она сочетается с ярко выраженной тревожностью. Таким образом однозначно охарактеризовать этот вариант самооценки достаточно трудно (это можно сделать только в общем контексте широкого изучения личности школьника). Несомненно, однако, что подобная самооценка не несет в себе стимул для личностного развития, то есть является непродуктивной. Поэтому учащиеся с такой самооценкой, безусловно, должны привлечь внимание школьного психолога.

Неблагополучие в развитии личности характеризует испытуемых с низкой, слабо дифференцированной самооценкой. Здесь выделяются две подгруппы. Для одной из них характерен средний или высокий уровень притязаний, сильное расхождение между притязаниями и самооценкой. Это свидетельствует о сильной осознаваемой неуверенности в себе, о том, что значительный разрыв между собственными притязаниями и оценкой своих возможностей осознается и переживается школьником. Как правило, такие учащиеся испытывают ярко выраженную тревожность и имеют низкий коэффициент социально-психологической адаптированности. Другая подгруппа характеризуется очень низкими притязаниями и соответственно слабым расхождением между уровнем самооценки и уровнем притязаний. Эти школьники как бы полностью смирились со своей «малоценностью».

Низкую сильно дифференцированную самооценку имеют школьники, переживающие сильную неуверенность в себе и испытывающие сильное желание разобраться в себе, в своих возможностях. Такие случаи обычно свидетельствуют о перестройке самооценки. Учащиеся с подобной самооценкой, как правило, очень охотно идут на общение со взрослым, ищут в нем поддержку, опору.

При сильно дифференцированных самооценках средний и высокий уровни притязания часто оказываются ниже самооценки по некоторым или по всем шкалам. При этом и уровень самооценки, и уровень притязаний могут оказаться очень высокими, но даже если уровень притязаний указывается на высшей точке шкалы – 100 баллах, самооценка выносится за верхнюю точку. Это может сочетаться с предельно низкими самооценками по другим шкалам. Учащиеся с подобными вариантами самооценки обычно испытывают повышенную тревожность. Эти варианты самооценки характеризуют конфликтное отношение школьника к себе, когда чрезмерно высокие притязания и переживание несоответствия между ними и оценкой своих возможностей заставляют его оценивать себя по принципу «все или ничего». Подобные варианты самооценки свидетельствуют об искажениях в личностном развитии. Очевидно, что все случаи неблагоприятных для личностного развития, непродуктивных вариантов самооценки заслуживают самого пристального внимания со стороны школьного психолога.

Экспресс-оценка. При необходимости можно получить быструю характеристику самооценки и уровня притязаний (это может потребоваться, например, если методика используется во время беседы). Для этого без специального измерения анализируют графическое изображение кривых самооценки и уровня притязаний на бланке испытуемого: отношение показателей к максимуму, минимуму, середине, примерный разброс и т.п. Однако таким образом можно получить только самую общую ориентацию.

Устойчивость и динамика самооценки и уровня притязаний. Для выявления устойчивости основных показателей и прослеживания динамики отношения школьников к себе методику полезно проводить с одними и теми же учащимися несколько раз, но не более 2-3 раз в учебном году. Более частые повторы, как показывают данные, провоцируют школьников на выражение ситуативной динамики и поэтому нецелесообразны. Они могут осуществляться лишь в порядке исключения, например, при необходимости проверить результаты ведущейся или проведенной воспитательной, коррекционной работы.

На изменения, происходящие в отношении школьника к себе, указывают следующие различия показателей по результатам повторных проб:

а) для уровня притязаний – не менее 16 балов;

б) для самооценки – не менее 10 баллов;

в) для степени расхождения между ними – не менее 7 баллов;

г) для степени дифференцированности уровня притязаний и самооценки – переход в другую категорию – от «слабой» к «умеренной» и т.п.

Представленная методика полезна для получения оперативной информации. Поэтому ее целесообразно проводить фронтально для того, чтобы выделить тех детей, которым необходима помощь, классы, где много таких детей (данные показывают, что неблагополучие в самооценке, проявляющееся у значительного числа учащихся в одном классе, может свидетельствовать о неправильной воспитательной работе, неблагополучно складывающихся межличностных отношениях) (Пахальян В.Э. Психолого-педагогическая консультация в школе // Вопр. психол. – 1987. — № 3). Такое фронтальное проведение хорошо дополнить пробой «Три вопроса к психологу» (В.С. Юркевич).

Проведение методики Дембо-Рубинштейн обязательно предполагает беседу с испытуемым. При этом прямые вопросы («Почему ты именно так оценил свой ум? характер?») можно использовать, главным образом, с той категорией школьников, которые сами мотивированы на общение с психологом по этим проблемам, что хорошо выявляется по соотношению варианта самооценки и «вопросами к психологу». Чаще всего это дети со всеми вариантами низкой самооценки и средней, сильно дифференцированной самооценки. В остальных случаях прямые вопросы по большей части непродуктивны. Хорошо зарекомендовал себя такой прием, как использование проективной фигуры. Школьнику предлагается представить сверстника его пола, имеющего разные варианты самооценок, сказать, доволен ли этот сверстник собой, какие цели он перед собой ставит, добьется ли он их и т.п.

Следует отметить, что для некоторых учащихся и такой вариант беседы оказывается очень трудным. Иногда это бывает связано с конфликтным отношением к себе, однако чаще с тем, что школьнику просто не хватает речевых средств для выражения своих мыслей. Поэтому в таких случаях лучше первоначально отказаться от беседы по методике, а приступать непосредственно к углубленному психологическому изучению детей, обязательно включающему более сложные проективные и лабораторные методики на самооценку.

1 Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога / Под ред. И.В. Дубровиной.

multiurok.ru

Материал: Методика изучения самооценки(Дембо-Рубинштейна) | Социальная сеть работников образования

Исследование самооценки с самого начала проводится в форме свободной беседы. Ребенку объясняется следующая инструкция.

Ниже нарисованы лесенки, обозначающие здоровье, умственное развитие, характер и счастье. Если условно на этих лесенках расположить людей, то на верхней ступени первой лестницы расположатся «самые здоровые», а на нижней — «самые больные», по аналогичному принципу расположатся люди и на остальных лесенках. Укажите свое место на ступеньках всех лестниц.

1. Самые здоровые | .1. Самые умные | |||

1. С прекрасным характером | 1. Чрезмерно счастливы | ||||

После разметки испытуемым шкал начинается следующий этап опыта — экспериментально спроецированная беседа, начиная со шкалы «счастье». Ее последовательность и план примерно таковы:

1. Каким образом Вы оцениваете себя «по счастью» (желательно добиться четкой словесной оценки). Это важно с двух точек зрения: во-первых, важно насколько она коррелирует с обозначенной на шкале точкой, во-вторых, словесная оценка позволяет перейти к выяснению ее содержательной части.

2. Чего Вам не хватает, чтобы быть самым счастливым?

3. Что нужно изменить, чтобы достичь этого состояния?

4. Какие люди, с Вашей точки зрения, самые счастливые и почему?

5. Какие люди, с Вашей точки зрения, самые несчастные и почему?

Если испытуемый дает низкую оценку по этой шкале, необходимо уточнить: «Кто виноват в сложившейся ситуации?». Важно понять, кого испытуемый обвиняет в причине несчастья — себя или окружающий мир, необходимо при этом определить, какие свойства мира имеет в виду испытуемый.

Аналогичная процедура беседы проводится и при наличии очень высокой отметки на шкале.

Вслед за беседой по поводу шкалы «счастье» переходят к обсуждению показателей других основных шкал: характеристике ума, здоровья. В целом план беседы по каждой шкале всегда строится примерно в следующей последовательности.

1. Выяснение содержания актуальной оценки.

2. Выяснение полюсов шкалы.

3. Выяснение содержания желаемой оценки, способа ее достижения.

Дети с адекватной самооценкой, как правило, отмечают «свое место» на 4-5 ступеньках лесенки. Завышенная самооценка проявляется в выборе «своего места» на 1-2 ступеньках, дети с заниженной самооценкой отводят себе место на последних, 7-9 ступеньках лесенки. Сравнение самооценок ребенка по разным шкалам дает возможность определить сферу, в которой он чувствует себя достаточно уверенно, психологически комфортно (адекватная самооценка), и сферы, вызывающие у ребенка напряжение и проблемы (неадекватная самооценка).

nsportal.ru

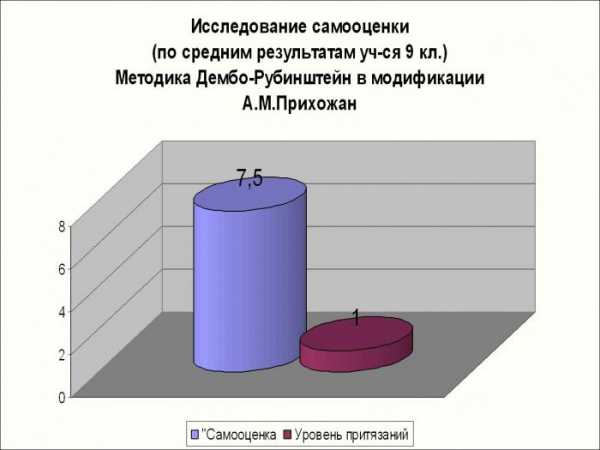

Для исследования самооценки младших школьников используйте методику Дембо-Рубинштейн в модификации Прихожан.

Данная методика основана на непосредственном оценивании (шкалировании) школьниками ряда личных качеств, таких как здоровье, способности, характер и т.д. Обследуемым предлагается на вертикальных линиях отметить определенными знаками уровень развития у них этих качеств (показатель самооценки) и уровень притязаний, т.е. уровень развития этих же качеств, который бы удовлетворял их. Каждому испытуемому предлагается бланк методики, содержащий инструкции и задание.

Ход выполнения задания

Инструкция

Любой человек оценивает свои способности, возможности, характер и др. Уровень развития каждого качества, стороны человеческой личности можно условно изобразить вертикальной линией, нижняя точка которой будет символизировать самое низкое развитие, а верхняя — наивысшее. На следующей странице изображены семь таких линий. Они обозначают:

1) здоровье;

2) ум, способности;

3) характер;

4) авторитет у сверстников;

5) умение многое делать своими руками, умелые руки;

6) внешность;

7) уверенность в себе.

Под каждой линией написано, что она означает. На каждой линии чертой (-) отметьте, как вы оцениваете развитие у себя этого качества, стороны вашей личности в данный момент времени. После этого крестиком (х) отметьте, при каком уровне развития этих качеств вы были бы удовлетворены собой или почувствовали гордость за себя.

Задание:

На каждой вертикальной линии горизонтальной чертой (—) отметьте, как вы оцениваете развитие у себя этого качества, стороны вашей личности в данный момент времени. Испытуемому выдается бланк, на котором изображено семь линий (высота каждой линии — 100 мм) с указанием верхней, нижней точек и середины шкалы. При этом верхняя и нижняя точки отмечаются заметными чертами, середина — едва заметной точкой.

Методика может проводится фронтально — с целым классом. Необходимо проверить, как каждый ученик заполнил первую шкалу.

Надо убедиться, правильно ли применяются предложенные значки, ответить на вопросы. После этого испытуемый работает самостоятельно. Время, отводимое на заполнение шкалы вместе с чтением инструкции, 10-12 мин. (19)

Обработка результатов.

Количество баллов от 45 до 74 («средняя» и «высокая» самооценка) удостоверяют реалистическую (адекватную) самооценку.

Количество баллов от 75 до 100 и выше свидетельствует о завышенной самооценке и указывает на определенные отклонения в формировании личности. Завышенная самооценка может подтверждать личностную незрелость, неумение правильно оценить результаты своей деятельности, сравнивать себя с другими; такая самооценка может указывать на существенные искажения в формировании личности — «закрытости для опыта», нечувствительности к своим ошибкам, неудачам, замечаниям и оценкам окружающих.

Количество баллов ниже 45 указывает на заниженную самооценку (недооценку себя) и свидетельствует о крайнем неблагополучии в развитии личности. Эти ученики составляют «группу риска», их, как правило, мало. За низкой самооценкой могут скрываться два совершенно разных психологических явления: подлинная неуверенность в себе и «защитная», когда декларирование (самому себе) собственного неумения, отсутствия способности и тому подобного позволяет не прилагать никаких усилий.

3.Для исследования особенностей самоконтроля в учебной деятельности используйте следующую методику, предложенную Л. Матвеевой и Т. Раевым:

Материал: карточки с заданиями подобного типа:

— задача на содержание одного из учебных предметов;

— текст с пропущенными буквами на изученное школьниками правило;

— математические задачи с неверным решением;

— небольшой рассказ с 4-5 грамматическими ошибками на изученное правило;

Ход выполнения задания:

Ученику предлагают ответить на вопросы и выполнить задания:

— Бывают ли случаи, когда ты не уверен, правильно ли ты выполнил задание, решил задачу, составил план?

— Если бывают, то что ты в этом случае делаешь?

— Проверяешь ли ты себя, когда выполняешь домашнее задание?

— Если проверяешь, то как это делаешь?

— Реши задачу (дать задачу на материале любого учебного предмета).

— Как ты думаешь, правильно или неправильно ты решил задачу, выполнил упражнение?

— Почему так думаешь?

— Вставь в текст пропущенные буквы (дать учащимся 2-3 предложения с пропуском на изученное правило).

— Как ты думаешь, правильно или неправильно ты выполнил задание?

— Почему так думаешь?

— Внимательно прочитай задачу, посмотри, как ее решил один ученик (дать текст задачи и ее неверное решение). Подумай и скажи, верно ли ученик решил задачу?

— Если ученик допустил ошибки, исправь их.

— Почему думаешь, что теперь задача решена верно?

— Прочитай рассказ, подчеркни в нем существительные и определи их род.

Анализ выполнения задания.

На основе протоколов следует определить:

I-степень осознания учеником значения и необходимости контроля

II-соотношение контроля собственной деятельности и деятельности другого

III-что преимущественно выступает в качестве объекта контроля (результат деятельности или ее процесс)

IV-соотношение контроля в ситуации, требующей целенаправленного его проявления

V- возможности контроля , в случаях, когда задача контроля не ставится

infopedia.su

Методика Дембо Рубинштейн: исследование самооценки

Одни прекрасно выступают перед публикой, другие стесняются спросить о цене товара в магазине. Некоторые люди терпят унижения для того, чтобы их приняли в круг общения, другие носят на себе невидимую царскую корону и близко к себе никого не подпускают. В чем причина такого поведения людей? Есть одна личностная характеристика, которая объединяет все вышеуказанные модели поведения человека — это самооценка.

Что такое самооценка человека?

Мы часто слышим такое понятие, как «самооценка». Его используют не только профессиональные психологи, преподаватели или врачи, об этой личностной характеристике мы можем услышать и в бытовом общении. Что же это такое? Самооценкой называют представления человека о собственной важности и ценности для окружающих, а также это оценка своих недостатков и положительных качеств, эмоций, чувств самим человеком.

Когда она начинает формироваться?

Самооценка не может формироваться без наличия еще одного личностного свойства — самосознания. Оно возникает в детском возрасте, приблизительно до 3-х лет, когда ребенок осознает свою автономность от матери, идентифицирует себя с определенным полом и начинает проявлять себя как личность (т. наз. «семизвездие кризиса» этого возраста). Когда ребенок подрастает, у него появляется возможность на элементарном уровне оценивать себя и анализировать отношение окружающих к себе. В этом возрасте мы можем говорить о зачатках самооценки, так как она формируется продолжительное время и пребывает в динамике всю жизнь.

Виды самооценки

Специалисты различают несколько видов самооценки, которые можно исследовать с помощью психологических инструментариев (например, методика Будасси исследования Я-концепции, или методика Дембо-Рубинштейн). Самооценка состоит из представлений личности о себе реальном и идеальном.

Существуют разные отношения между этими двумя структурами личности («Я-реальное», «Я-идеальное»). В зависимости от качества этого отношения изменяется самооценка человека.

- Заниженная оценка личностью себя — большая разница между представлениями о том, кто я есть на самом деле, и каким я должен быть в идеале. Неуверенность в себе, развивающаяся в этом случае, сквозит во всякой деятельности человека.

- Адекватная самооценка — нормальное соотношение между «Я-реальным» и «Я-идеальным». Человек ведет себя адекватно ситуации.

- Завышенная — практически нет различия между двумя вышеупомянутыми структурами личности. Человек склонен считать себя если не идеалом, то очень близким к нему.

Методика Дембо-Рубинштейна — исследование самооценки, описание

Для личности очень важно иметь адекватную самооценку, ведь в противном случае появляются проблемы в общении, профессиональной деятельности, родственных связях и так далее. Следует своевременно обращать внимание на самооценку личности, чтобы избежать ошибок в ее социальном приспособлении.

Для личности очень важно иметь адекватную самооценку, ведь в противном случае появляются проблемы в общении, профессиональной деятельности, родственных связях и так далее. Следует своевременно обращать внимание на самооценку личности, чтобы избежать ошибок в ее социальном приспособлении.Методика Дембо-Рубинштейн позволяет определить, какая самооценка у личности. Это происходит с помощью отметок испытуемого на определенных шкалах. Человеку дается бланк методики, в котором написаны инструкция и основное задание. Для определения уровня самооценки используется не классическая методика Дембо-Рубинштейн.

Модификация Прихожан этой методики используется в последнее время в различных образовательных учреждениях и на производстве. Измененная методика А. М. Прихожан содержит в себе 7 шкал (в отличие от 4-х первоначальных). Автор модификации добавила такие шкалы, как «умение что-то делать своими руками», «внешность», «признание сверстников», а также изменила шкалу «счастье» на «уверенность в себе».

Инструкция к проведению исследования

Человек может понять, что необходимо сделать в тесте, прочитав инструкцию. В ней говорится о том, что каждый имеет возможность оценить свои способности, черты характера, возможности и так далее. Свою оценку можно выразить на отрезке, с одного конца которого начинаются низкие баллы, на другом конце — максимальные 10 баллов. Необходимо отметить на каждой шкале черточкой «-» уровень, на котором находится развитие этого качества или свойства сейчас. Затем нужно отметить на этих шкалах крестиком «х» тот уровень, при котором испытуемый человек может чувствовать довольство собой или гордость.

Человек может понять, что необходимо сделать в тесте, прочитав инструкцию. В ней говорится о том, что каждый имеет возможность оценить свои способности, черты характера, возможности и так далее. Свою оценку можно выразить на отрезке, с одного конца которого начинаются низкие баллы, на другом конце — максимальные 10 баллов. Необходимо отметить на каждой шкале черточкой «-» уровень, на котором находится развитие этого качества или свойства сейчас. Затем нужно отметить на этих шкалах крестиком «х» тот уровень, при котором испытуемый человек может чувствовать довольство собой или гордость.Шкалы в тесте

Методика Дембо-Рубинштейн в модификации включает в себя следующие шкалы:

- здоровье;

- способности и ум человека;

- его характер;

- пользуется ли он авторитетом у сверстников;

- умение делать что-то самостоятельно, своими руками;

- уверенность в себе;

- внешность человека.

Методика подходит для индивидуального и фронтального исследования. При работе с группой необходимо проверить каждого, как он заполнил первую тренировочную шкалу — «здоровье». Модификация методики Дембо-Рубинштейн предполагает затрату времени на выполнение тестового задания от 10 до 12 минут.

Анализ результатов

При обработке и анализе результатов первая шкала не учитывается, так как это не личностная характеристика. Длина каждой шкалы должна быть строго равна 100 мм, тогда каждый отмеченный крестик и черта будут иметь количественную характеристику (например, 48 мм — 48 баллов).

Методика Дембо-Рубинштейн позволяет выявить не только уровень самооценки, но и уровень личностных притязаний. Этот показатель определяется при измерении количества баллов от «0» до «х». Соответственно, уровень самооценки на конкретной шкале можно измерить от «0» до «-«.

Далее необходимо вычислить расстояние от «х» до «-«. Если наблюдается такая ситуация, при которой уровень притязаний ниже личностной самооценки, баллы выражаются в отрицательных числах. Затем происходит подсчет баллов и определение самооценки. Методика Дембо-Рубинштейн легка в обработке, поэтому очень часто применяется. Но специалисты практически всегда используют ее в модификации Прихожан.

Расшифровка показателей

Для определения уровня двух исследуемых характеристик личности подсчитывается суммарный бал соответствующих показателей всех шкал (кроме первой). Методика Дембо-Рубинштейн максимально точно помогает человеку понять, как он себя оценивает.

Показатели уровня притязаний

- Адекватный — 75-89 баллов. Человек реалистично оценивает свои возможности.

- Высокий — 90-100 баллов. Нереалистичное отношение к своим возможностям, отсутствие самокритики.

- Низкий — ниже 60 баллов. Заниженный уровень притязаний. Человек не может нормально развиваться. У него нет стремлений чего-то достигать, так как он уверен, что это заведомо проигрышный вариант.

Уровень самооценки

- Адекватная — 45-74 балла. Реалистическое оценивание себя по указанным в методике и другим параметрам.

- Завышенная — 75-100 баллов. Наблюдаются некоторые проблемы в формировании личностных качеств. Возможно, взрослый человек или ребенок не может правильно оценить свою трудовую деятельность (ее результаты), общение. Наблюдается такое явление, как «закрытость для опыта», то есть человек нечувствителен к замечаниям, советам и оценкам людей.

- Заниженная — менее 45 баллов. Человек имеет большие проблемы в формировании личностного благополучия, это показывает методика Дембо-Рубинштейн. Самооценка слишком низкая может быть результатом проявления двух психологических проблем: действительно неуверенности в собственных возможностях и «защитной» неуверенности. Второе явление наблюдается в случае, если человек сам навязывает себе эту «недооценку», чтобы не напрягаться в решениях и избегать ответственности.

fb.ru