Свобода: иллюзии и действительность

Человек ищет свободы. В нем есть огромный порыв к свободе, и он не только легко попадает в рабство, но он и любит рабство.

Н. А. Бердяев

Термин «свобода» довольно часто употребляется в повседневной жизни людей. Но каждый человек понимает его по-своему. Причем в основном свобода сводится к тому, чтобы делать все, что хочется.

Очень широко понятие свободы используется в современной политике. Все политические коллизии, любое вмешательство во внутренние дела другого государства происходят под лозунгом свободы и демократии. Все так называемые «бархатные» и «оранжевые» революции, не имеющие ничего общего с действительными революциями, совершались и совершаются под флагом свободы и защиты прав человека. Средства массовой информации сосредоточились на проблемах свободы.

Как уже отмечалось, каждый человек вкладывает в понятие свободы свой собственный смысл, имеющий чисто субъективный характер, поскольку речь идет, как правило, о личной свободе, якобы не предполагающей никаких ограничений. Такое представление о свободе вписывается в рамки обыденного сознания, но ни в коем случае не может претендовать на какую-либо научность.

Ретроспективный взгляд на историю философии показывает, что проблемы свободы находились в центре внимания многих корифеев мировой философии. Я сошлюсь только на некоторых. Т. Гоббс под свободой подразумевал «отсутствие внешних препятствий, которые нередко могут лишить человека части его власти делать то, что он хотел бы, но не могут мешать использовать оставленную человеку власть сообразно тому, что диктуется ему его суждением и разумом»[1]. Свободным является тот человек, который делает то, что ему необходимо в жизни, и при этом не встречает никаких препятствий.

Вольтер замечает, что вопрос о свободе довольно простой, но тем не менее люди постоянно спорят о нем, и в результате все запутались. Сам французский философ свободу определяет так: «Свобода – это исключительная возможность действовать»[2].

Соотечественник Вольтера П. А. Гольбах немало страниц посвятил проблемам свободы. «Любовь к свободе, – пишет французский мыслитель, – самая сильная из страстей человека; она вызвана его стремлением к самосохранению и беспрепятственному использованию личных способностей для того, чтобы сделать свою жизнь счастливой»

Но человек во всех случаях, в том числе в стремлении к свободе, должен руководствоваться только разумом, благодаря которому любовь к свободе приводит к добродетели. Кроме того, человек должен подчиняться установленным в обществе законам. Он должен понимать, что свобода имеет свои границы и их нельзя нарушать, чтобы не ущемлять свободу других. Поэтому «свобода – это возможность делать ради своего счастья все, что не вредит счастью других членов общества»

Чтобы сохранить свою свободу, люди должны быть разумными и добродетельными. Интересно, что Гольбах вовсе не считает, что только демократия предоставляет подлинную свободу людям. «При демократии народ, только по видимости осуществляющий суверенную власть, слишком часто является лишь рабом развращенных демагогов, которые льстят ему и разжигают его страсти; народ сам становится тираном»[7]

«При демократии народ, только по видимости осуществляющий суверенную власть, слишком часто является лишь рабом развращенных демагогов, которые льстят ему и разжигают его страсти; народ сам становится тираном»[7]

Как сохранить свободу? По глубокому убеждению П. А. Гольбаха, свободу можно сохранить лишь в том случае, если она базируется на началах разума и добродетели. Гольбах как идеолог Просвещения считает, что свободу можно сохранить, если люди поступают разумно, если в обществе руководствуются здоровыми нравами и если они знают о том, что происходит в обществе, а это предполагает наличие просвещения.

Вместе с тем, по мнению Гольбаха, одних законов и просвещения недостаточно для сохранения свободы. «Свобода может быть долговечной только при условии, что она подкреплена силой, способной заставить всех членов общества придерживаться справедливости и выполнять законы, устанавливающие определенные границы как для подданных, так и для тех, кто ими управляет»

Прежде всего следует подчеркнуть, что свобода есть социальное понятие. У животных нет никакой свободы. Они часть природы и не испытывают никакой нужды в свободе. «Животное, – писал К. Маркс, – непосредственно тождественно со своей жизнедеятельностью. Оно не отличает себя от своей жизнедеятельности. Оно есть эта жизнедеятельность. Человек же делает свою жизнедеятельность предметом своего сознания… Сознательная жизнедеятельность непосредственно отличает человека от животной жизнедеятельности»[9]. Человек осознает свободу, потому что его действия носят сознательный характер.

Свобода возникает в процессе совместной деятельности людей. Поэтому основа всякой свободы – свобода жизнедеятельности человека. С одной стороны, человек находит свою свободу только в обществе, а с другой – общество ему часто мешает делать то, что он хочет, и человеку кажется, что общество лишает его свободы. Но он либо не понимает, либо не хочет понять, что его личные интересы не всегда совпадают с интересами всего общества и приходится жертвовать личными интересами во имя сохранения общества. Такова диалектика жизни, и в данном случае мы встречаемся с одним из противоречий социума, которое решается путем компромисса: общество предоставляет индивиду определенную свободу, но и индивид в свою очередь сознательно ограничивает свои требования к обществу относительно свободы.

Но он либо не понимает, либо не хочет понять, что его личные интересы не всегда совпадают с интересами всего общества и приходится жертвовать личными интересами во имя сохранения общества. Такова диалектика жизни, и в данном случае мы встречаемся с одним из противоречий социума, которое решается путем компромисса: общество предоставляет индивиду определенную свободу, но и индивид в свою очередь сознательно ограничивает свои требования к обществу относительно свободы.

Наивно думать, что формирование человеческого общества начинается со свободы. Напротив, оно начинается с табу, с запрета, нарушение которого строго наказывается. Чтобы выжить в суровых условиях, первобытные люди соблюдали возникшие в ходе их практической жизни нормы и принципы поведения, регулировавшие их образ жизни. Каждый поступок члена рода строго регламентировался, и ни о какой свободе не могло быть и речи. Охотились, например, молодые люди, но мясо в первую очередь давали детям и старикам.

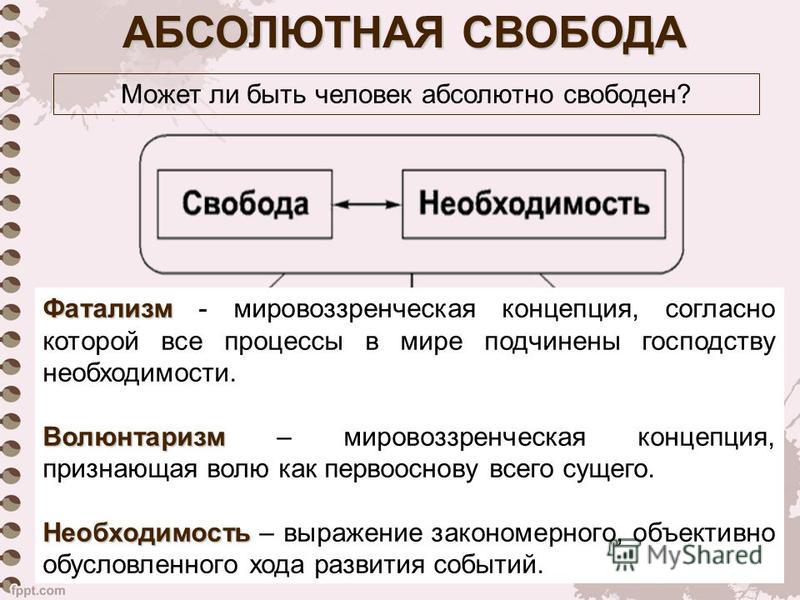

Нельзя свободу путать с волей. Воля связана с игнорированием общепринятых норм жизни. Воля – это субъективизм и волюнтаризм, отказ от учета объективных обстоятельств. Воля – это произвол и самодурство. В политике, например, волюнтаристские действия приводят к огромным отрицательным последствиям. Всем известны негативные последствия волюнтаристических решений Н. С. Хрущева.

Любящий волю человек не ограничивает себя никакими законами морального или юридического характера. Вольный человек в отличие от свободного человека уважает только самого себя, потому что он постоянно покушается на свободу других людей. Вольный человек – это эгоистичный человек, потому что он стремится лишь к удовлетворению личных интересов. Воля есть другое выражение произвола. Заметим, что анархизм как политическое течение, не признающее государственной власти, предпочитает волю свободе. Но не только анархисты не любят свободу. Даже некоторые сторонники демократии под свободой понимают не соблюдение законов, а волю, особенно когда это касается деятельности таких демократов.

В отличие от воли свобода предполагает действия человека в рамках юридических и моральных норм и законов. Человек должен понимать, что в обществе есть определенные законы, нормы, принципы, традиции, которые нужно соблюдать и в пределах которых можно и нужно свободно действовать. «Нравственный человек сознает содержание своей деятельности чем-то необходимым, имеющим силу в себе и для себя, и этим так мало наносится ущерб его свободе, что последняя даже, наоборот, лишь благодаря этому сознанию становится действительной и содержательной свободой…»

Нельзя абсолютизировать личную свободу человека, так как это нередко оборачивается трагедией для окружающих. Так, например, абсолютизация свободы приводит к росту насилия (убивают просто прохожих на улице, в учебных заведениях, своих коллег, причем убивают как взрослые, так и дети). Таким образом, свобода предполагает деятельность социальных групп, слоев, классов, индивидов при обязательном соблюдении общепринятых моральных и юридических норм и принципов.

Выше я привел некоторые дефиниции свободы, предложенные классиками философии. Они правомерны, но их следует рассматривать в контексте эпохи. На мой взгляд, свобода – это возможность проявлять свои физические и духовные потенции. Чем свободнее человек, тем у него больше возможностей создавать материальные и духовные ценности, обогащать свой духовный мир. Иными словами, развивать в себе все человеческое. А все это главным образом зависит от общества, в котором живет человек.

Свобода есть процесс, а не застывшее состояние. Иначе говоря, по мере продвижения общества по восходящей линии человек становится все более и более свободным в экономическом, политическом, духовном и других аспектах. Процесс этот носит очень противоречивый и порой даже драматический характер, но тем не менее эмпирически можно показать, как на протяжении истории расширяются свободы человека. Человек первобытной эпохи, например, не был свободен ни в отношении своего рода, ни в отношении природы. Ему приходилось бороться со стихийными силами на каждом шагу, чтобы прокормиться. Не давали свободы родовые связи и отношения. Человек по отношению к ним проявлял рабскую покорность и не представлял свою жизнь за пределами рода или племени. Его поступки и поведение регулировались традициями и обычаями рода и племени. Возможность решать самому те или иные жизненные вопросы, в том числе личного характера (женитьба, например), либо вовсе отсутствовала, либо была крайне ограничена. «Племя, – пишет Ф. Энгельс, – оставалось для человека границей как по отношению к иноплеменнику, так и по отношению к самому себе: племя, род и их учреждения были священны и неприкосновенны, были той данной от природы высшей властью, которой отдельная личность оставалась безусловно подчиненной в своих чувствах, мыслях и поступках. Как ни импозантно выглядят в наших глазах люди этой эпохи, они неотличимы друг от друга, они не оторваны еще, по выражению Маркса, от пуповины первобытной общности»[11]. Всюду человека подстерегала опасность, физически он рано изнашивался и умирал в сравнительно молодом возрасте.

Человек первобытной эпохи, например, не был свободен ни в отношении своего рода, ни в отношении природы. Ему приходилось бороться со стихийными силами на каждом шагу, чтобы прокормиться. Не давали свободы родовые связи и отношения. Человек по отношению к ним проявлял рабскую покорность и не представлял свою жизнь за пределами рода или племени. Его поступки и поведение регулировались традициями и обычаями рода и племени. Возможность решать самому те или иные жизненные вопросы, в том числе личного характера (женитьба, например), либо вовсе отсутствовала, либо была крайне ограничена. «Племя, – пишет Ф. Энгельс, – оставалось для человека границей как по отношению к иноплеменнику, так и по отношению к самому себе: племя, род и их учреждения были священны и неприкосновенны, были той данной от природы высшей властью, которой отдельная личность оставалась безусловно подчиненной в своих чувствах, мыслях и поступках. Как ни импозантно выглядят в наших глазах люди этой эпохи, они неотличимы друг от друга, они не оторваны еще, по выражению Маркса, от пуповины первобытной общности»[11]. Всюду человека подстерегала опасность, физически он рано изнашивался и умирал в сравнительно молодом возрасте.

Иную картину мы наблюдаем в рабовладельческом обществе. Да, жизнь раба полностью зависела от его хозяина: он мог убить его или продать, обращался с ним как с вещью. Аристотель считал, что «невозможна дружба и с конем или быком или с рабом в качестве раба. Ведь [тут] ничего общего быть не может, потому что раб – одушевленное орудие, а орудие – неодушевленный раб, так что как с рабом дружба с ним невозможна, но как с человеком возможна»[12].

Но тем не менее раб обладал большей свободой, чем первобытный человек, потому что он освободился от «пуповины первобытной общности». Он уже отличает себя от других, может вести самостоятельный образ жизни. Кроме того, – и это очень важно, – в рабовладельческом обществе жили не только рабы, но и рабовладельцы, свободные граждане и т. д., которые принимали непосредственное участие в делах государства, особенно демократического. Так, в Афинах эпохи Перикла была развитая рабовладельческая демократия, суть которой тот выразил следующим образом: «В нашем государстве мы живем свободно и в повседневной жизни избегаем взаимных подозрений: мы не питаем неприязни к соседу, если он в своем поведении следует личным склонностям, и не выказываем ему хотя и безвредной, но тягостно воспринимаемой досады. Терпимые в своих частных взаимоотношениях, в общественной жизни не нарушаем законов, главным образом из уважения к ним, и повинуемся властям и законам, в особенности установленным в защиту обижаемых, а также законам неписаным, нарушение которых все считают постыдным»[13].

д., которые принимали непосредственное участие в делах государства, особенно демократического. Так, в Афинах эпохи Перикла была развитая рабовладельческая демократия, суть которой тот выразил следующим образом: «В нашем государстве мы живем свободно и в повседневной жизни избегаем взаимных подозрений: мы не питаем неприязни к соседу, если он в своем поведении следует личным склонностям, и не выказываем ему хотя и безвредной, но тягостно воспринимаемой досады. Терпимые в своих частных взаимоотношениях, в общественной жизни не нарушаем законов, главным образом из уважения к ним, и повинуемся властям и законам, в особенности установленным в защиту обижаемых, а также законам неписаным, нарушение которых все считают постыдным»[13].

Первобытный человек не протестовал против существующих порядков. Да ему и в голову не могла прийти мысль не покориться родовым и племенным обычаям, ослушаться вождя. Рабы же организовывали восстания, шли на войну со своими эксплуататорами, потому что осознавали собственное рабское положение. Хорошо известно восстание рабов под предводительством Спартака. Конечно, среди рабов было немало людей, которые довольствовались своим положением, верой и правдой служили хозяевам и не нуждались ни в какой свободе. О таких рабах Г. В. Ф. Гегель писал: «…раб, довольный своим положением раба, не мыслит себя, так как свобода не является его целью, следовательно, он не хочет своей всеобщности, он не хочет только того или другого»[14].

Именно при рабовладельческом строе одна часть общества получила возможность заниматься философией, наукой, культурой, то есть духовным производством, которое в первобытном обществе было непосредственно вплетено в материальную жизнь. Выделение духовного производства в самостоятельную сферу представляет гигантский прогресс в развитии человеческого общества, в расширении свободы людей. Нелишне напомнить, что генезис цивилизации связан по времени с рабовладельческим строем, когда создается фундамент цивилизации – общественное богатство – и когда социальные связи начинают доминировать над природными. Таким образом, человек эпохи рабства, даже если он раб, обладал большей свободой, чем человек эпохи первобытного строя, хотя на первый взгляд первобытный человек более свободен, чем раб.

Таким образом, человек эпохи рабства, даже если он раб, обладал большей свободой, чем человек эпохи первобытного строя, хотя на первый взгляд первобытный человек более свободен, чем раб.

Еще большей свободы человек добивается при феодальном способе производства. Рабов уже нет, человека нельзя продать, купить или убить. Крестьянин имеет возможность владеть землей, орудиями производства. У него есть семья, и он относительно свободно распоряжается своей собственностью. Конечно, при этом нельзя забывать, что сохраняется крепостная зависимость, ибо крестьянин без разрешения или без выкупа не мог покинуть деревню и помещика, на которого был вынужден работать. «Средневековое общество, – пишет Э. Фромм, – в отличие от современного характеризовалось отсутствием личной свободы… Человек почти не имел шансов переместиться социально – из одного класса в дру- гой – и едва мог перемещаться даже географически, из города в город или из страны в страну. За немногими исключениями, он должен был оставаться там, где родился. Часто он даже не имел права одеваться, как ему нравилось, или есть, что ему хотелось. Ремесленник был обязан продавать за определенную цену, а крестьянин – в определенном месте, на городском рынке»[15].

Средневековое общество характеризуется не только отсутствием личной свободы, но и общей отсталостью, общим невежеством. Жить средневековому человеку приходилось в неимоверно трудных условиях. Нельзя не привести в этой связи слова выдающегося французского историка, одного из основателей школы «Анналов» Л. Февра. «Жизнь в те времена, – пишет он, – постоянное сражение. Человека с человеком. Со стихиями. С враждебной и почти дикой еще природой. И у того, кто вышел победителем из этого сражения, кто достиг зрелости, не подвергшись слишком большим злоключениям и напастям, – у того твердая кожура, у того толстая кожа, дубленая шкура – в прямом и переносном смысле»[16].

После возникновения буржуазного общества неизмеримо расширяется пространство свободы человека. Принцип лессеферизма позволяет ему получить экономическую свободу. Теперь он ни от кого не зависит. Он может заниматься бизнесом, и если ему повезет, то разбогатеть и занять высокое место в социально-экономи-ческой иерархии общества.

Принцип лессеферизма позволяет ему получить экономическую свободу. Теперь он ни от кого не зависит. Он может заниматься бизнесом, и если ему повезет, то разбогатеть и занять высокое место в социально-экономи-ческой иерархии общества.

При капитализме человек из подданного превращается в гражданина. Он становится полноправным членом общества и может свободно принимать те или иные политические решения. Буржуазия разрушила феодальные общественные отношения, провозгласила лозунг свободного предпринимательства и формального равенства всех перед законом, упразднила сословные привилегии и сословные титулы. Классическая французская буржуазная революция 1789–1794 гг. приняла «Декларацию прав человека и гражданина», в которой было провозглашено: «1. Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. Общественные отличия могут основываться лишь на соображениях общей пользы. 2. Цель каждого политического союза составляет обеспечение естественных и неотъемлемых прав человека. Таковы свобода, собственность, безопасность и сопротивление угнетению. 3. Источник суверенитета зиждется по существу в нации. Никакая корпорация, ни один индивид не могут располагать властью, которая не исходит явно из этого источника. 4. Свобода состоит в возможности делать все, что не приносит вреда другим…»[17]

В буржуазном обществе человек формально свободен. Он может работать или не работать, заниматься бизнесом, вкладывать свой капитал в различные сферы экономики, путешествовать и т. п. Но он может и ничего не делать, ведя, например, паразитический образ жизни. Получается, что человек абсолютно свободен и может руководствоваться принципом: «Что хочу, то и ворочу». Однако суровая экономическая необходимость заставляет его, если можно так выразиться, крутиться и вертеться, так как ему надо выжить в условиях жесточайшей конкуренции. Если у него ничего нет, кроме рабочей силы, то он вынужден продавать ее либо частному лицу, либо государству. Поэтому свободу нельзя понимать как свободу от добывания средств существования, от принятых в обществе законов, от существующих принципов, от сложившихся традиций и т. д. Свобода человека в условиях капитализма выражается прежде всего в том, что в отличие от предыдущих эпох человек полностью распоряжается собой, он – юридически свободная личность и является собственником своего «я».

д. Свобода человека в условиях капитализма выражается прежде всего в том, что в отличие от предыдущих эпох человек полностью распоряжается собой, он – юридически свободная личность и является собственником своего «я».

Но парадокс буржуазной свободы состоит в том, что все свободны, и вместе с тем никто не свободен: не свободен трудящийся, так как боится потерять работу и не уверен в завтрашнем дне. Не свободен и капиталист, ибо боится обанкротиться, не выдержать конкуренции и т. д. Одним словом, дамоклов меч висит над всеми. И все же повторим, что человек эпохи буржуазии пользуется бóльшими свободами, чем во все предыдущие времена. Но еще больше свободы он получит в посткапиталистическом обществе, в котором свободное развитие каждого будет условием свободного развития всех.

Свобода непосредственно связана со знаниями. Чем больше знает человек о законах объективного мира, об окружающей природной и социальной действительности, тем большей свободой он обладает, ибо может принимать такие решения, которые в рамках конкретных условий для него будут наиболее оптимальными. Поэтому нельзя не согласиться с Энгельсом в том, что свобода воли «есть не что иное, как способность принимать решения со знанием дела»[18].

Свобода детерминируется социальными и природными условиями жизни человека, и поэтому, на мой взгляд, неверно утверждение Ж. П. Сартра о том, что человеческая свобода ничем не детерминирована. «Детерминизм, – пишет он, – умиротворяющ: человек, для которого знание сводится к знанию причин, способен и действовать посредством причин, и потому, между прочим, все усилия моралистов и по сей день направлены на то, чтобы доказать нам, будто мы – всего лишь рабочие детали, поддающиеся манипуляциям с помощью подручных средств»[19]. Но человек не может вырваться за пределы тех условий, в которых ему приходится жить и работать. Первобытный человек, например, был так придавлен социальными и природными обстоятельствами, что, как уже отмечалось, фактически не имел никакой свободы. Другой вопрос – степень свободы. Она зависит от общего уровня развития общества, от его цивилизованности, от интеллекта человека, от уровня знаний, от богатства, социального или политического положения индивида и т. д. Но можно согласиться с Сартром в том, что у человека всегда есть свобода выбора. В концлагере, например, можно выбрать свободу погибнуть за Родину или не выдать своих товарищей, либо, наоборот, выбрать свободу предать всех и тем самым спасти свою шкуру.

Другой вопрос – степень свободы. Она зависит от общего уровня развития общества, от его цивилизованности, от интеллекта человека, от уровня знаний, от богатства, социального или политического положения индивида и т. д. Но можно согласиться с Сартром в том, что у человека всегда есть свобода выбора. В концлагере, например, можно выбрать свободу погибнуть за Родину или не выдать своих товарищей, либо, наоборот, выбрать свободу предать всех и тем самым спасти свою шкуру.

Нельзя не обратить внимания еще на один аспект свободы. Речь идет о потребности в свободе. В какой мере она проявляется в тех или иных жизненных ситуациях? Вот что по этому поводу говорит И. В. Гете: «Свобода – странная вещь. Каждый может легко обрести ее, если только он умеет ограничиваться и находить самого себя. И на что нам избыток свободы, который мы не в состоянии использовать? Посмотрите эту комнату и соседнее с ней помещение, в котором вы через открытую дверь видите мою кровать. Комнаты эти невелики, кроме того, они загромождены разнообразными мелочами, книгами, рукописями и предметами искусства. Но для меня этого достаточно; я прожил в них всю зиму и почти никогда не заходил в передние комнаты. Какую пользу я имел от моего просторного дома и от свободы ходить из одной комнаты в другую, когда у меня не было потребности использовать эту свободу?

Если кто-либо имеет достаточно свободы, чтобы вести здоровый образ жизни и заниматься своим ремеслом, то этого достаточно, а столько свободы имеет каждый. И потом все мы свободны только на известных условиях, которые мы должны выполнять»[20].

Люди очень дифференцированы, и они нуждаются в свободе разной степени. Человеку, работающему в науке, литературе, философии, живописи и т. д., нужна одна свобода, а ремесленнику, пастуху, земледельцу и т. д. – другая. Бывают ситуации, когда есть свобода, но нет интересных творческих произведений. Многие наши творческие работники в советскую эпоху жаловались на отсутствие свободы, на невозможность свободного творчества. Советской эпохи давно нет, но нет также не только великих, а даже просто талантливых произведений, хотя сейчас никто никому не запрещает творить свободно, писать о чем угодно и печататься где угодно. Пушкин не был свободен, но создавал великие произведения, без которых мировая культура немыслима. Следовательно, нужна не только свобода, нужен еще талант, способный творить и создавать эпохальные труды.

Конкретная реализация свободы проявляется в повседневной жизни людей, прежде всего в экономической, политический и духовной сферах.

В экономической сфере свобода проявляется в том, что человек как существо производящее должен иметь определенную свободу трудовой деятельности. Он, во-первых, должен иметь возможность проявить свои интеллектуальные и физические способности по созданию материальных и духовных ценностей. Иначе говоря, он должен иметь право трудиться, ибо именно в труде человек становится действительным творцом истории. Во-вторых, только свободный труд, то есть труд на себя и на общество, труд без эксплуатации и без принуждения приносит настоящее удовольствие человеку. Если даже человек получает достаточно финансов для удовлетворения своих потребностей, но зависит экономически от частных или государственных структур, то его трудно назвать свободным. В-третьих, экономическая свобода позволяет человеку воспроизводить свои физические силы, чувствовать уверенность в завтрашнем дне, использовать свободное время для физического и духовного совершенствования.

Но до настоящего времени человек был лишен такой возможности. Возьмем эпоху крепостного права. Человек был зависим от своего хозяина, как правило, бóльшую часть времени работал, обслуживал его, а если еще оставалось время, то он полностью посвящал его своему личному хозяйству. Тяжелую жизнь крепостного крестьянина блестяще описал А. Н. Радищев в своей знаменитой книге «Путешествие из Петербурга в Москву».

При капитализме, как уже отмечалось, человек формально свободен, но от этого ему не становится легче жить, особенно в современном глобализированном мире. Во-первых, в результате глобализации слаборазвитые страны фактически утратили свои национальные экономики, что привело к полной экономической зависимости. Во-вторых, резко обострились социальные контрасты. «Всего лишь 358 миллиардеров владеют таким же богатством, как и 2,5 миллиарда человек, вместе взятые, почти половина населения земли»[21]. Причем происходит не только относительное, но и абсолютное обнищание людей. Как пишут Г.-П. Мартин и Х. Шуманн, «в 1995 году четыре пятых всех американских рабочих и служащих мужского пола зарабатывали в реальном исчислении на 11 процентов в час меньше, чем в 1973 году. Другими словами, вот уже более двух десятилетий уровень жизни огромного большинства американцев падает»[22].

Во-первых, в результате глобализации слаборазвитые страны фактически утратили свои национальные экономики, что привело к полной экономической зависимости. Во-вторых, резко обострились социальные контрасты. «Всего лишь 358 миллиардеров владеют таким же богатством, как и 2,5 миллиарда человек, вместе взятые, почти половина населения земли»[21]. Причем происходит не только относительное, но и абсолютное обнищание людей. Как пишут Г.-П. Мартин и Х. Шуманн, «в 1995 году четыре пятых всех американских рабочих и служащих мужского пола зарабатывали в реальном исчислении на 11 процентов в час меньше, чем в 1973 году. Другими словами, вот уже более двух десятилетий уровень жизни огромного большинства американцев падает»[22].

В сфере политики свобода предполагает свободу слова, свободу избирать и быть избранным, свободу создавать политические партии и т. д. Политические свободы проявляются в зависимости от экономических свобод, социального положения индивида и вообще от конкретно-исторических условий. Основная характеристика политической свободы, на мой взгляд, состоит не просто в свободе слова или свободе выбора того или иного кандидата на государственную должность, а в том, чтобы человек оказывал реальное воздействие на политическую жизнь общества, что практически нереально в современном мире.

Что касается духовной сферы, то здесь свобода связана, во-первых, с овладением духовными ценностями и, во-вторых, с возможностью самому их создавать. Знание литературы, искусства, науки и т. д. помогает человеку чувствовать себя раскованным и полноценным гражданином. Человеку необходима свобода для производства духовных ценностей. Это значит:

1. Быть экономически в состоянии посвятить себя интеллектуальной деятельности. Без экономической независимости трудно рассчитывать на творческую независимость. Как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку. Нельзя не вспомнить в этой связи Лукиана из Самосаты, этого, по выражению Энгельса, «Вольтера классической древности»: «Единственное дело историка – рассказывать все так, как оно было. А этого он не может сделать, если боится Артаксеркса, будучи его врагом, или надеется получить в награду за похвалы, содержащиеся в его книге, пурпуровый кафтан, золотой панцирь, нисейскую лошадь»[23]. Ни одно государство не финансирует тех представителей творческой интеллигенции, которые выступают против него. В буржуазном обществе, например, человек свободен писать что угодно и о чем угодно, но если он затрагивает интересы господствующего класса, то ему долго приходится искать (если вообще найдет) издателя.

А этого он не может сделать, если боится Артаксеркса, будучи его врагом, или надеется получить в награду за похвалы, содержащиеся в его книге, пурпуровый кафтан, золотой панцирь, нисейскую лошадь»[23]. Ни одно государство не финансирует тех представителей творческой интеллигенции, которые выступают против него. В буржуазном обществе, например, человек свободен писать что угодно и о чем угодно, но если он затрагивает интересы господствующего класса, то ему долго приходится искать (если вообще найдет) издателя.

2. Писать по велению души и сердца, писать правдиво и отражать в своем творчестве объективные процессы.

3. Не быть контролируемым со стороны цензуры или других государственных учреждений. Главный цензор человека – его совесть, его нравственные принципы и нормы. Добродетельный человек никогда не станет писать сочинения, в которых проповедуются насилие, алчность, антигуманизм и другие пороки человечества. Он никогда не будет писать пасквили даже на своих врагов. Духовная свобода – это подлинное наслаждение для человека, стремящегося проявить себя не в накопительстве, а в интеллектуальном творчестве. Духовная свобода – это вместе с тем свобода самовыражения, свобода внутреннего ощущения. И здесь я не могу не процитировать нашего гениального поэта А. С. Пушкина:

Не дорого ценю я громкие права,

От коих не одна кружится голова.

Я не ропщу, что отказали боги

Мне в сладкой участи оспаривать налоги

Или мешать царям друг с другом воевать;

И мало горя мне, свободно ли печать

Морочит олухов, иль чуткая цензура

В журнальных замыслах стесняет балагура.

Все это, видите ль, слова, слова, слова.

Иные, лучшие, мне дороги права;

Иная, лучшая, потребна мне свобода:

Зависеть от царя, зависеть от народа –

Не все ли нам равно? Бог с ними.

Никому

Отчета не давать, себе лишь самому

Служить и угождать; для власти, для ливреи

Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;

По прихоти своей скитаться здесь и там,

Дивясь божественным природы красотам,

И пред созданьями искусств и вдохновенья

Трепеща радостно в восторгах умиленья.

– Вот счастье! Вот права…[24]

Люди так или иначе осознают свою свободу, но при этом забывают о том, что нет свободы без ответственности, хотя и нет ответственности без свободы. Нельзя понимать свободу как свободу от ответственности за свои поступки. Человек, не осознающий своей ответственности, не заслуживает свободы. Как уже выше отмечалось, у человека всегда есть возможность выбора принять то или иное решение. Предатели, убийцы, воры, подлые люди должны нести ответственность за свои поступки. И никакие ссылки на сложившиеся объективные обстоятельства не должны приниматься во внимание. В противном случае в жизни все можно оправдать такого рода объективными обстоятельствами.

Можно выделить три вида ответственности: моральную, юридическую и политическую. Моральная ответственность не влечет за собой никакого наказания. Человек сам чувствует свою ответственность перед семьей, обществом и государством, и степень ответственности зависит от его добросовестности, порядочности и человечности. Юридическая ответственность предполагает наказание за нарушение правовых норм и принципов. Что касается политической ответственности, то она во многом определяется уровнем цивилизованности общества. Прежде всего народ должен нести политическую ответственность за свои действия или бездействие в политической жизни страны. Если народ считает, что правительство постоянно его обманывает, но ничего не делает для его замены, то такой народ не заслуживает другого правительства.

Самой большой политической свободой обладают государственные деятели. Монарх, например, по существу, имеет неограниченную власть. И монарх-самодур, не чувствующий никакой ответственности, может принести огромный ущерб своему народу. В современных условиях очень велика ответственность лидеров государства. Это связано в первую очередь с наличием ядерной энергии, способной уничтожить всю мировую цивилизацию. Если во главе ядерной державы окажется безответственный человек, то от него пострадает не только народ этого государства, но и весь мир. Поэтому очень важно, чтобы к власти приходили чрезвычайно ответственные люди, психически уравновешенные и обладающие хорошим здоровьем, способные принимать ответственные решения.

Поэтому очень важно, чтобы к власти приходили чрезвычайно ответственные люди, психически уравновешенные и обладающие хорошим здоровьем, способные принимать ответственные решения.

Подведем некоторые итоги. Homo sapiens – существо загадочное. И не случайно одни исследователи его называли добрым, другие – злым, одни – гуманным, другие – негуманным, одни – бунтующим, другие – покорным. А великий русский историк В. О. Ключевский писал: «Человек – это величайшая скотина в мире»[25].

На самом деле человек как таковой ни добр, ни зол и, конечно, не скотина. Человек не живет в безвоздушном пространстве, он продукт социальной среды, и поэтому сущность его надо искать не в природе, а в обществе, и эта сущность, как писал Маркс, есть «совокупность всех общественных отношений»[26].

Но вместе с тем нельзя не отметить, что человеку присуще жить иллюзиями, верить в чудеса, в сверхъестественные силы и т. д. Он стремится к свободе, он хочет, чтобы никто ему не мешал жить и действовать в обществе. Но он живет в мире иллюзий, ибо не понимает, что жить в обществе и быть свободным от него нельзя, что себя он может проявить только в обществе, только при соблюдении общественных норм и принципов.

[1] Гоббс Т. Избр. произв.: в 2 т. – М., 1963. – T. 2. – С. 155.

[2] Вольтер. Философские сочинения. – М., 1988. – С. 258.

[3] Гольбах П. А. Избр. произв.: в 2 т. – М., 1963. – Т. 2. – С. 337.

[4] Гольбах П. А. Указ. соч. – Т. 1. – С. 173.

[5] Там же. – Т. 2. – С. 339.

[6] Там же. – С. 341.

[7] Там же. – С. 343.

[8] Гольбах П. А. Указ. соч. – Т. 2. – С. 346.

[9] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 42. – С. 525.

[10] Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук: в 3 т. – Т. 1. Наука логики. – М., 1974. – С. 337.

В. Ф. Энциклопедия философских наук: в 3 т. – Т. 1. Наука логики. – М., 1974. – С. 337.

[11] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 21. – С. 99.

[12] Аристотель. Никомахова этика 8: XIII.

[13] Цит. по: Историки античности. – Т. 1. Древняя Греция. – М., 1988. – С. 304.

[14] Гегель Г. В. Ф. Философия права. – М., 1990. – С. 392 .

[15] Фромм Э. Бегство от свободы. – 2-е изд. – М.: Академический проект, 1995. – С. 44.

[16] Февр Л. Бои за историю. – М., 1991. – С. 296.

[17] Документы истории Великой французской революции: в 2 т. – М., 1990. – Т. 1. – С. 112.

[18] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 20. – С. 116.

[19] Сартр Ж. П. Бодлер / Ш. Бодлер // Цветы зла. Стихотворения в прозе. Дневники. – M., 1993. – С. 337.

[20] Гёте И. В. Избр. филос. произв. – М., 1964. – С. 458.

[21] Мартин Г.-П., Шуманн X. Западня глобализации. Атака на процветание и демо-кратию. – М., 2001. – С. 46.

[22] Там же. – С. 161.

[23] Лукиан. Как следует писать историю 39.

[24] Пушкин А. С. Соч.: в 3 т. – Т. 1. Стихотворения. Сказки. Руслан и Людмила. Поэма. – М., 1985. – С. 584.

[25] Ключевский B. O. Соч.: в 9 т. – Т. IX. Материалы разных лет. – М., 1990. – С. 363.

[26] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – T. 3. – С. 3.

Свобода или Воля? — чем отличается их свобода от нашей воли?

…«Выпустил на волю» и «дал свободу» вроде об одном и том же, а получается по-разному. Разве вы не чувствуете? Как щемит, когда выпускаешь кого-то на волю, а как «фиолетово», когда даруешь кому-то свободу. Можно еще вспомнить наше стандартное выражение «дать волю чувствам». Ну, попробуйте дать своим чувствам свободу! Что? Не то? Теперь замечаете, какая между ними разница? Как от одной веет теплом, а от другой — холодом? У них слово «воля» — это твердая отточенная сталь, сияющий холодным блеском клинок. И все! А у нас? Все то же самое. Только блеск не такой холодный, ведь в нашей Воле есть еще «как?» и «где?».

Ну, попробуйте дать своим чувствам свободу! Что? Не то? Теперь замечаете, какая между ними разница? Как от одной веет теплом, а от другой — холодом? У них слово «воля» — это твердая отточенная сталь, сияющий холодным блеском клинок. И все! А у нас? Все то же самое. Только блеск не такой холодный, ведь в нашей Воле есть еще «как?» и «где?».

А если мы повнимательнее рассмотрим значение нашей Воли в смысле их «свободы»? Заметьте, сравнивать их можно только в такой последовательности, не наоборот! Что есть наша Воля? Что она в себя включает? Из чего состоит?

- Свобода действий.

- Внутренняя свобода.

- Свобода передвижения.

- Свобода волеизъявления.

- Свобода вероисповедания.

- Свобода взглядов.

- Свобода личности.

- Свобода нравов.

- Свобода мысли.

- Свобода мнений.

- Нравственная свобода.

- Общественная свобода.

- Свобода выбора.

И так далее…

Можно продолжать дальше, но, по-моему, не имеет смысла: и так все понятно. И заметьте, за каждой из этих свобод лежит талмуд, стоит гранитная плита с высеченным на ней законом. Поэтому если попытаться расшифровать смысл слова «свобода», то мы не получим ничего, кроме уточняющих вопросов:

Какая именно свобода?

Свобода кого?

Свобода чего?

Свобода от кого?

Свобода от чего?

Чья свобода?

По-моему, очевидная вещь получается: их «свобода», в отличие от нашей Воли, есть нечто не цельное, она дробится, она состоит из множества частей. И самое разительно иное отличие свободы — это ее обязательная принадлежность кому-то, она обязательно чья-то! Ведь если подробно описать каждую из этих свобод, дать ей полную свободу, то мы непременно получим следующую картину: человек, по рукам и ногам обвязанный глыбами свобод, навеки застывший статуей (глыбой) свободы.

Искусственность. Вытекающая неизбежность войны — очень благородной по слогу и очень скользкой по духу. Завоевание своей, присвоение чужой, возможность дарить (нести в массы, миру): обреченность на вечное отстаивание (сохранение свобод). Это липкое право собственности, принадлежности кому-то! Эта «ценность» по сути — цена (стоимость). Это присущее любой собственности чувство страха — страха потерять. Искусственность — невозможность собрать все свободы в единое целое: личная свобода всегда будет ограничена общественной, а общественная свобода всегда будет разрываться личной и т. д.

Иметь, завоевать, обрести, приобрести, подарить, дать, даровать свободу — участь безвольных. «Я свободен!» — так кричит раб, провернувший удачную сделку на невольничьем рынке.

Обвешанный цацками (стекляшками) всевозможных свобод, навьюченный толстыми инструкциями (законами) по их использованию и применению, но не способный сделать и шагу без юриста — свободный!..

Продолжение читайте в книге «Путевка в жизнь»

Свобода воли и детерминизм. Философия сознания от А до Я

Наличие свободы воли придает смысл нашей жизни. Но возможна ли свобода воли, если все физические процессы детерминированы (или предопределены)? Философы в этом вопросе разделились на два противоположных лагеря: компатибилистов, считающих возможным совместить представления о свободе воли с детерминизмом, и инкомпатибилистов, отрицающих такую возможность.

Дерк Перебум отстаивает позицию несовместимости свободы воли как с детерминизмом, так и с индетерминизмом. Он предлагает аргумент манипуляции, направленный против сторонников тезиса совместимости детерминизма со свободой воли. Перебум исходит из допущения, что детерминизм верен. Тогда представьте себе человека, поступки которого могут контролироваться четырьмя разными способами, но так, чтобы он с неизбежностью совершил преступление, например, убийство. В первом случае его деятельность направляет злой ученый при помощи чипа, вшитого ему в мозг. Это случай прямой манипуляции. Во втором случае чип контролирует действия благодаря выполнению программы, без участия ученого. В третьем случае человек целиком детерминируется социальной средой, генами, воспитанием и так далее. В последнем, четвертом случае, совершение преступления уже предопределено с момента Большого взрыва, как это и предполагается в трактовке детерминизма. Суть аргумента манипуляции Перебума сводится к тому, что между всеми четырьмя случаями нет принципиальной разницы. И если в первом случае человек подвергается прямой манипуляции и поэтому, что очевидно, не обладает свободой воли и не несет моральной ответственности за свои поступки, то и во всех остальных — тоже. Между манипуляцией и детерминизмом нет принципиальных отличий, считает Перебум. Значит, детерминизм несовместим со свободой воли.

В третьем случае человек целиком детерминируется социальной средой, генами, воспитанием и так далее. В последнем, четвертом случае, совершение преступления уже предопределено с момента Большого взрыва, как это и предполагается в трактовке детерминизма. Суть аргумента манипуляции Перебума сводится к тому, что между всеми четырьмя случаями нет принципиальной разницы. И если в первом случае человек подвергается прямой манипуляции и поэтому, что очевидно, не обладает свободой воли и не несет моральной ответственности за свои поступки, то и во всех остальных — тоже. Между манипуляцией и детерминизмом нет принципиальных отличий, считает Перебум. Значит, детерминизм несовместим со свободой воли.

Философы Дмитрий Волков и Кирилл Мартынов обсуждают этот аргумент в рамках нашего совместного проекта с Постнаукой «Философия сознания от А до Я».

Свобода воли

Свобода воли

Человек всегда задавался вопросом, насколько свободна его свободная воля, существующая в падшем мире, где правит закон причинности. Традиционно вопрос о свободе воли ставился так: если моя воля вплетена в сложную систему мировых причинно-следственных связей и вынужденно подпадает под его законы — свобода ее детерминирована и строго ограничена. Всякое событие настоящего момента обусловлено целой цепью событий прошлого. Всякое действие, которое будет осуществлено в будущем, предопределено тем, что происходит в настоящем.

Фихте писал: «Каждый момент… существования определен всеми протекшими моментами и определяет все будущие моменты, и невозможно мыслить теперешнее положение… иначе, чем оно есть».

Ему вторил Лейбниц: «Что… все происходит в соответствии с упрочившейся предопределенностью, так же достоверно, как и то, что трижды три — девять. Ибо предопределенность заключается в том, что все связано с чем-то другим, как в цепи, и потому все будет происходить так же неотвратимо, как это было испокон веков и как безошибочно происходит и теперь».

Но идея предопределенности исключает свободу человека. Действительно, детерминисты настаивают на наличии некоего «правила» (например Кант в «Критике чистого разума»), по которому и случается все, что случается. Освобождение человека видится Канту в деятельности его разума: «Разум дает… законы, которые суть императивы, то есть объективные законы свободы, и указывают, что должно происходить» . Однако в этой формуле присутствует противоречие, поскольку, согласно Канту, свобода — это как раз то, что не подчиняется никаким законам. Между тем эти «законы свободы указывают, что должно происходить, хотя, быть может, никогда не происходит; этим они отличаются от законов природы, в которых речь идет лишь о том, что происходит».

Таким образом, законы природы являются законами, связывающими фактическое бытие и устанавливающими причинные взаимосвязи, не совпадающие со сферой свободы, и поэтому субъекты, на которых распространяются закон морального долженствования или закон свободы, остаются свободными, даже если они подчиняются закономерности того, что должно происходить, что должно быть. Такое сущностное понимание нравственного закона, основанного на признании объективно — де-факто — существующих нравственных детерминант, и отождествление следования этому закону с понятием свободы делают проблематичной саму свободу воли, которая здесь полностью оказывается под диктатом императива, некоего человеческого «морального долга». В то же самое время, долг, по Канту, есть «необходимость совершения поступка из уважения к закону» . Человек оказывается со всех сторон обложенным «долгом», «необходимостью» да еще и «уважением к закону», ведь нравственный императив объявляется здесь необходимостью, которая предстает перед сознанием в качестве закона, требующего исполнения и уважения.

Как резонно замечает исследователь философии Канта Адорно, «если я реально задумаюсь о том, как мне конкретно следует себя вести, то от подобной свободы, гармонично сочетающейся с необходимостью, не останется ничего, кроме возможности вести себя, как свинья. .. Под напором этой объективной разумности, ее императивного характера и уважения, которое я обязан к ней испытывать, я буквально загнан в угол, так что в действительности мне и вправду не остается ничего иного, кроме собственной личной свободы — этой убогой свободы поступать неправильно и вести себя по-свински, сводя, таким образом, возможности собственного «я» до минимума, в котором всякая свобода исчезает».

.. Под напором этой объективной разумности, ее императивного характера и уважения, которое я обязан к ней испытывать, я буквально загнан в угол, так что в действительности мне и вправду не остается ничего иного, кроме собственной личной свободы — этой убогой свободы поступать неправильно и вести себя по-свински, сводя, таким образом, возможности собственного «я» до минимума, в котором всякая свобода исчезает».

Перед лицом кантовской «всеобщей объективной необходимости», диктуемой разумом, на долю субъекта выпадает либо подчинение ее закономерностям, либо свобода иррационального жеста: «А послать это все подальше и по своей глупой воле пожить». Конструкция кантовского «разума», заявляющего о себе как о «законе свободы», выявляет в себе жесткие механизмы репрессивности и вырождается в царство тотального долженствования человека. Таким практическим и последовательным «кантианцем» выглядит герой романа Томаса Манна «Будденброки» — директор гимназии ужасный Вулике, произносящий свои сентенции от имени всеобщего «категорического императива». Впрочем, его поведение вполне соответствует нравственному требованию Канта: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего законодательства».

Таким образом, этика «всеобщего законодательства», не основанная на признании человеческой свободы, неизбежно вырождается в резонерство, чреватое диктатурой.

Логика категорического императива здесь такова: норма, которую я устанавливаю лично для себя, лишь в том случае обретет характер абсолютного и высшего правила, когда она совпадает с собственно всеобщим и необходимым законом, которому я как разумное существо должен подчиниться. При этом категорический императив не есть некий естественный закон — в противном случае речь о свободе вообще не была бы возможной, ибо в природе нет свободы,— он есть некая нравственная инстанция, присущая разуму. Следовательно, эта моя личная норма должна являться выражением нормы всеобщей и абсолютной и устанавливаться исключительно на основании ее.

Свобода, являясь у Канта источником нравственного закона, по мере того как он становится тотальным и обязательным, устраняется: на ее место водворяется «произвол закономерности и долженствования» , и уйти от этой «всеобщей разумности», ставшей чем-то вроде фетиша, частному человеку можно лишь в иррациональное, в безумие, в абсурд.

В свободе воли отказывает человеку и Шопенгауэр, с особенной тщательностью рассматривавший вопрос о «моральной свободе»: свободе хотения. В эмпирическом плане свобода выражается в утверждении: «Я свободен, если могу делать то, что хочу». Однако философ задается вопросом: «Могу ли я хотеть то, что я хочу?»— придавая ему такой вид, словно данное хотение зависит еще и от какого-то другого, сокрытого за ним, хотения, связанного с моральным императивом, которое вызывает к жизни следующий вопрос: «Могу ли я хотеть того, что я хочу хотеть?».

На самом деле, за этими вопрошаниями, уходящими в бесконечность, стоит главное: «Могу ли я хотеть?». Ответ о свободе хотения застопоривается, поскольку понятие «свобода» оказывается в конфликте с понятием «воля», коль скоро «свободный» означает «соответствующий воле». Само хотение оказывается несвободным, но зависящим от «необходимого». Необходимо же то, что следует из данного достаточного основания. Однако необходимость всегда «с одинаковой строгостью» присуща следствию, коль скоро дано основание. Всякое же основание обладает характером принудительности: необходимость и следствие из данного основания становятся синонимическими. Из этого следует, что отсутствие необходимости (другими словами — свобода) тождественно отсутствию определяющего достаточного основания.

Итак, за «свободным» остается значение — ни в каком отношении не «необходимого», ни от какого основания не зависящего. Однако это означало бы, что индивидуальная воля в своих актах не определяется никакими причинами достаточного основания. Собственно, из этого исходит кантовское определение, по которому свобода есть способность самостоятельно начинать ряд изменений. Однако Шопенгауэр подчеркивал , что это «самостоятельно», приведенное к своему истинному смыслу, означает «без предшествующей причины», а это тождественно «отсутствию необходимости»: получается, что свободной будет лишь такая воля, которая не определяется основаниями, а поскольку все, определяющее что-либо, должно быть основанием, то есть причиною, то она и будет лишена всякого определения, ибо ее отдельные проявления будут безусловно и вполне независимо вытекать из нее самой, не порождаемые с необходимостью предшествующими обстоятельствами, а стало быть, и не подчиненные никаким правилам. Но поскольку закон достаточного основания есть существенная форма всей нашей познавательной способности, от него приходится в этом случае отказаться.

Однако Шопенгауэр подчеркивал , что это «самостоятельно», приведенное к своему истинному смыслу, означает «без предшествующей причины», а это тождественно «отсутствию необходимости»: получается, что свободной будет лишь такая воля, которая не определяется основаниями, а поскольку все, определяющее что-либо, должно быть основанием, то есть причиною, то она и будет лишена всякого определения, ибо ее отдельные проявления будут безусловно и вполне независимо вытекать из нее самой, не порождаемые с необходимостью предшествующими обстоятельствами, а стало быть, и не подчиненные никаким правилам. Но поскольку закон достаточного основания есть существенная форма всей нашей познавательной способности, от него приходится в этом случае отказаться.

Воля, по Шопенгауэру, может быть наделена такой — отрицательной — формой свободы лишь в том случае, если она является волей безразличия. Это — liberum arbitrium indifferentiae: безразличная свобода воли или «свобода безразличия».

Поскольку, как полагает философия детерминизма, человеческая воля определяется «сильнейшим мотивом», победившим в борьбе с другими — более слабыми — мотивами, в силу своего «достаточного основания» принимающим форму детерминации и опознанным в качестве «сильнейшего» post factum (ибо он признается «сильнейшим» именно потому, что он уже победил), вышеназванная гипотетическая «безразличная свободная воля» предоставляет своему носителю равную возможность в одно и то же время и при одних и тех же обстоятельствах совершить «два диаметрально друг другу противоположных поступка».

Такая детерминистская установка сводит свободу воли к позиции вышеупомянутого буриданова осла, бессильного сделать выбор между двумя одинаковыми охапками сена. Ту же ситуацию мы встречаем и в «Божественной комедии» Данте:

Меж двух равно манящих яств, свободный

В их выборе к зубам бы не поднес

Ни одного и умер бы голодный.

Такая свобода скорее свидетельствует о параличе воли, лишенной возможности движения от бессилия сделать выбор. Н. Лосский назвал эту «свободу безразличия» чистым произволом, предполагающим существование такого субъекта, который был бы лишен сущности. Но коль скоро существование без сущности, действительное существование ничто, невозможно, то и свобода безразличия не имеет существования.

Н. Лосский назвал эту «свободу безразличия» чистым произволом, предполагающим существование такого субъекта, который был бы лишен сущности. Но коль скоро существование без сущности, действительное существование ничто, невозможно, то и свобода безразличия не имеет существования.

Однако в некоем художественном или философском проекте такая форма свободы все же существует. «Вся свобода будет тогда, когда будет все равно, жить или не жить», — говорит герой «Бесов» Достоевского, Кириллов.

Человек оказывается перед необходимостью мотивированного выбора, причем детерминисты полагают, что вся проблема сводится к автоматической победе сильнейшего мотива. Однако представители разных направлений мысли формулировали эти мотивы, исходя из собственных установок: материалисты, сторонники «разумного эгоизма», выбирали в качестве сильнейшего мотива инстинкт самосохранения и связанный с ним мотив пользы, Фрейд и его последователи — человеческую сексуальность , а психоаналитик Адлер, оппонент Фрейда, — мотив самоутверждения и, соответственно, самозащиты.

Достоевский замечательно писал об этом «общеобязательном» сильнейшем мотиве, который непременно, по теории, должен победить все прочие устремления.

«О скажите, кто это первый объявил, кто первый провозгласил, что человек потому только делает пакости, что не знает настоящих своих интересов, а что если б его просветить, открыть ему глаза на его настоящие нормальные интересы, то человек тотчас же перестал бы делать пакости, тотчас же стал бы добрым и благородным, потому что, будучи просвещенным и понимая настоящие свои выгоды, именно увидел бы в добре собственную свою выгоду, а известно, что ни один человек не может действовать зазнамо против собственных выгод, следовательно, так сказать, по необходимости стал бы делать добро?.. И почему вы так твердо, так торжественно уверены, что только одно нормальное и положительное — одним словом, только одно благоденствие человеку выгодно? Не ошибается ли разум-то в выгодах? Ведь, быть может, человек любит не одно благоденствие? Может быть, он ровно настолько же любит страдание? Может быть, страдание ему ровно настолько же и выгодно, как благоденствие?».

Именно так же, как «подпольный человек» Достоевского, считают и индетерминисты: мотив может возникнуть в душе иррационально, неведомым образом. Отстаивание этой спонтанности побуждения кажется им залогом свободы: «Стою за свой каприз и за то, чтоб он был мне гарантирован, когда понадобится».

Детерминисты, напротив, считают, что всякое желание или нежелание человека, всякое его побуждение, мысль, поступок, решение и даже этот «каприз» являются неизбежными плодами того или иного человеческого характера, взаимодействия его генов, комплексов, фобий, маний. Спиноза утверждал в своей «Этике», что сознание свободы в человеке есть всего лишь следствие его невежества, незнания причин именно тех, а не иных желаний, побуждений, мыслей, поступков и т. д. Человек оказывается тотально несвободным: «Воля не может быть названа причиной свободной, но только необходимой» (теорема 32).

Античные мыслители высказывались в пользу врожденности человеческих пороков и добродетелей и, следовательно, предопределенности человека к добру или ко злу. Сократ, этот «отец морали», утверждал у Аристотеля в его «Этике»: «Не в нашей власти быть хорошими и дурными» . Да и сам Аристотель подтверждает это: «Действительно, всем кажется, что каждая черта нрава дана в каком-то смысле от природы, ведь и правосудными, и благоразумными, и мужественными, и так далее… мы бываем прямо с рождения».

Так и Шопенгауэр полагал, что человек есть продукт врожденного характера и обстоятельств — воспитания, среды, судьбы. Именно здесь заключены мотивы, определяющие его волю: человек поступает именно таким, а не каким-либо иным образом лишь потому, что он не может поступить иначе.

Однако, если все же моя воля способна самоосуществляться помимо и вопреки этим правилам и законам, вопреки собственной природе и собственному воспитанию, то есть возвышаясь над влечениями, наследственностью и средой, разрывая сети причинности и тем самым творя в мире нечто новое и непредвиденное, свобода ее представляется безусловной.

Герой «Записок из подполья», отстаивая собственную свободу воли, особенно ерничает, когда речь заходит о предопределенности и детерминированности мира, заявленных Лейбницем с той же неопровержимостью, как и то, что «трижды три — девять»: «Эх, господа, какая уж тут своя воля будет, когда дело доходит до таблички и до арифметики, когда будет только дважды два четыре в ходу? Дважды два и без моей воли четыре будет. Такая ли своя воля бывает?.. Но дважды два четыре — все-таки вещь пренесносная. Дважды два четыре — ведь это, по моему мнению, просто нахальство-с. Дважды два четыре смотрит фертом, стоит поперек вашей дороги руки в боки и плюется. Я согласен, что дважды два четыре — превосходная вещица, но если уже все хвалить, что и дважды два пять — премилая иногда вещица».

В связи с этим встает вопрос об ответственности человека. Если человек несвободен и обречен на вынужденные поступки, как утверждают детерминисты, он должен быть освобожден от какой-либо моральной ответственности. И наоборот, если человек и в самом деле свободен от ига причинности и долженствования, которое накладывает на него мир, если его воля претендует на автономность, он рискует превратиться в узника тех иррациональных «безосновных» побуждений, которые неизбежно захватывают в плен его волю. Свобода рискует быть принесенной в жертву произволу. Именно этот герой «Записок из подполья» говорит: «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить!».

Другой герой Достоевского, Ставрогин, схвативший в клубе за нос Павла Павловича Гаганова, «человека пожилого и даже заслуженного», который имел привычку приговаривать: «Нет-с, меня не проведут за нос», и протащивший его несколько шагов, а также укусивший за ухо губернатора, объяснял это так: «Я право не знаю, как мне вдруг захотелось» . И в таком случае под вопросом может оказаться нравственная вменяемость человека.

С. Л. Франк, описывая волевой процесс, происходящий в человеке, останавливается на его двух различных модусах, выражающихся в словах «мне хочется» (или — «мне вдруг захотелось!») и «я хочу». Несмотря на то что эти выражения рассматриваются в обычной жизни как синонимы, меж ними существует коренное различие. Первое выражение означает прежде всего то, что хотение владеет мною, какое-то нечто во мне чего-то хочет, то есть производит действие. Таким образом, мое «я», подвергаясь этому действию, вынужденно чего-то хочет, будучи бессильным это хотение отринуть или подавить. «Я» оказывается в плену властно действующего внутри него импульса, выражающего непроизвольные бесконтрольные влечения. В то же самое время, выражение «я хочу», то есть самостоятельно, из собственной глубины, осуществляю свое хотение, есть формула свободы.

Несмотря на то что эти выражения рассматриваются в обычной жизни как синонимы, меж ними существует коренное различие. Первое выражение означает прежде всего то, что хотение владеет мною, какое-то нечто во мне чего-то хочет, то есть производит действие. Таким образом, мое «я», подвергаясь этому действию, вынужденно чего-то хочет, будучи бессильным это хотение отринуть или подавить. «Я» оказывается в плену властно действующего внутри него импульса, выражающего непроизвольные бесконтрольные влечения. В то же самое время, выражение «я хочу», то есть самостоятельно, из собственной глубины, осуществляю свое хотение, есть формула свободы.

Человек создан в свободе: в Божественной природе нет ничего, что являлось бы необходимой причиной создания человека и всего творения. И поэтому Он Сам, сотворивший вселенную «из ничего», не есть безличная и безликая «необходимость». «Бог з а х о т е л быть Творцом, и необусловленность Его желания придает творению нечто такое, что никак не сведешь к детерминистической космологии… Этот аспект Божественного творчества, не допускающий подчинения всеобщей необходимости, достигает наибольшей полноты в сотворении… личностей человеческих: они наделены свободой самоопределения, той аутекзусией*, в которой отцы Церкви и видят изначальную особенность существ, созданных по образу Божию».

Итак, Творец наделил человека даром свободы, над которой не властна никакая необходимость. Задача человека состоит лишь в том, чтобы, свободно устремившись к Творцу, суметь «уловить», или, как говорил преподобный Серафим Саровский, «стяжать» благодать, посылаемую ему, стать прозрачным, чтобы воспринять в себя Божественные энергии и соединиться с ними. Однако этот акт онтологической трансформации человека, этот процесс обожения, происходящий соединением Божественных и человеческих энергий, характеризуется полным отсутствием всякой необходимости, всякого детерминизма. Это — актуальное царство свободы. Ибо благодать лишь побуждает, но не понуждает волю — напротив: она пробуждает свободу, возбуждает и оживляет произволение.

Перед человеком открываются два модуса бытия при сохранении полной возможности (однако не обязательности) перемены одного модуса на другой, то есть онтологического превращения. Это означает, что у человека есть (и остается до «последнего издыхания») возможность бытийного самоопределения: человек может избрать себе путь к бессмертию и небесной славе или к смерти и вечной погибели.

То есть, иными словами, до самой последней минуты своего существования человек, предававшийся страстям и порокам, может через покаяние приобщиться к вечной жизни или даже сподобиться святости,— скажем, претерпев ради Христа мученическую кончину. Ибо и грех не лишает человека свободы, притом свободы выбора и произволения. Даже и падший грешный человек волен бороться и противостоять греху, хотя и не может победить его без помощи Божией. Даже и тот, кто делает себя игралищем страстей и «сосудом диавола», вовсе не прикован ко злу автоматически, абсолютно, так же как и человек, близкий к духовному совершенству, не привязан к добру раз и навсегда какой-либо необходимостью. Сама по себе благодать не является панацеей от греха, не связывает человека, хотя и ограждает его от искушения и соблазна: он остается свободен, и даже великий подвижник может изменить Христу, если захочет, ибо в нем сохраняется вся полнота его свободного «неустойчивого» произволения, содержащего в себе и возможность падения и богоотступничества. «…Если ты захочешь погибнуть, то природа твоя удобоизменяема. Если захочешь изрыгнуть хулу, составить отраву или убить кого — никто тебе не противится и не возбраняет. Кто хочет, тот и покорствует Богу — и идет путем правды, и владеет пожеланиями… <…> …Человек, по причине остающегося у него произвола, если захочет, делается сыном Божиим или так же и сыном погибели…».

Это и есть то, что в Православии именуется свободой. Таким образом, свобода — это онтологическое, а не психологическое понятие. Свобода — это свойство бытийного статуса, это возможность самоопределения и выбора собственной природы, «действенной самореализации в бытийной перемене, онтотрансцензусе».

Преподобный Максим Исповедник утверждал, что свобода человека сохранится и в воскресении мертвых. Мир умрет видимой своей стороной, но и воскреснет, когда вся тварь ради человека получит приснобытие, и вся природа будет восстановлена в ее изначальном ладе, чине и мере, и ничто не останется вне Бога, ибо Он будет всем во всем. Как железо в пламени, проникаясь им и делаясь с ним единым, все же продолжает оставаться железом, так и человек, соединяясь с Богом, не утрачивает своей сущности: в этом Божественном пламени не сгорит ни природа, ни свобода, ни даже «самовластие» человека.

После кончины мира произойдет распад и восстановление исконного строя человека, то есть будет всецело восстановлено его естество, однако это не означает, что его свободная воля непременно переориентируется к добру. Потому что, даже и познав добро, человек может уклониться от него. Во всяком случае, между познанием добра и его свободным избранием вовсе нет никакой причинно-следственной связи, как утверждает преподобный Максим Исповедник . Меж тем, подчеркивал он, Бог, по Своей всеблагости и любви, обымет все творение — добрых и злых, праведных и грешных, — однако не все в равной мере будут участвовать в Его любви, не все смогут принять причастие Божественных благ, ибо Божественное благобытие не может быть преподано извне, помимо и вопреки свободной воле человека, то есть насильно. Люди, сохранившие после Страшного Суда свою злую волю, уклоняющуюся от Бога и распадающуюся на множество своевольных позывов и помыслов, сами вынашивают в себе вечную муку, плач и скрежет зубов (Мф. 8, 12), поскольку Божественный пламень любви оборачивается для их греховной воли геенским огнем: Господь, Бог твой, есть огнь поядающий, Бог ревнитель (Втор. 4, 24).

Как писал преподобный Исаак Сирин, «мучимые в геенне поражаются бичом любви (Божией.— О. Н.)» (слово 18) . Ибо, по преподобному Максиму, блаженство и радость возможны лишь в свободном согласовании воли человеческой с волей Божественной. Лишь свободное и творческое избрание Божественной воли, лишь освящение и преображение воли человеческой в подвиге исполнения Христовых заповедей может служить условием спасения, залогом благодатного обожения человека. Обожение и есть цель творения, цель всякой твари. Однако оно не может быть актом насилия: оно должно быть избрано и принято в свободе и любви.

Но свобода и явилась возможностью падения человека, которое было актом воли. Поэтому и грех человека укоренился в его свободной воле. По сути — грех есть ложное избрание и ложная установка произволения. Тем, что человек выбирает зло, он открывает ему путь к существованию.

Как писали святые отцы, зло не существует само по себе, оно лишено сущности, оно не есть субстанция: «Зло само по себе есть ничто, ибо оно не есть какое-либо существо и не имеет никакого состава» . Зло паразитирует на какой-либо другой сущности, произвольно уклонившейся ко злу, и делается реальным лишь в свободном извращении разумной воли, отвергающей Бога и тем самым устремленной к небытию. Уязвленная грехом воля теряет свою цельность, становится страстной и непрозрачной, больной и ограниченной в своей свободе: разум теряет власть над бесконтрольными, низшими силами души, «стихиями» падшей природы, инстинктами, принуждающими волю к повиновению. Нарушается вложенная в человека Творцом естественная иерархия души: плоть начинает паразитировать на силах души, душа присваивает себе полномочия духа. Дух уклоняется от Бога и тянется к небытию. В этом греховном состоянии он постепенно перестает различать в себе «голос Божий», узнавать в Боге своего Творца и Спасителя. Человек в таком состоянии души и не может помыслить свою свободу иначе как свободу выбирать. Как правило, выбор его происходит между земным и земным, между греховным и греховным, между страстным и страстным.

Именно такое редуцированное и суженное понимание свободы исключительно как «свободы выбора», относящейся лишь к поведению человека в эмпирическом мире, возобладало в новоевропейской философии.

Воля Божия и воля человеческая

«достигший отсечения своей воли достиг места покоя»

Слова Господа, что и волос не пропадет с головы без воли Божией, относятся к тем, кто живет по Его святой воле. Таких Господь хранит особенным Своим Промыслом, и ничего с ними не случается без воли Божией. Промысел же Божий хранит, — это надо понимать так, что Господь охраняет всякого человека, чтобы он мог жить. Господь всё подает для жизни: одежду, еду. Жизнь человеку Господь хранит, чтобы он успел обратиться к Богу и покаяться.

Таких Господь хранит особенным Своим Промыслом, и ничего с ними не случается без воли Божией. Промысел же Божий хранит, — это надо понимать так, что Господь охраняет всякого человека, чтобы он мог жить. Господь всё подает для жизни: одежду, еду. Жизнь человеку Господь хранит, чтобы он успел обратиться к Богу и покаяться.

Но нужно правильно понимать волю Божию: действие воли Божией есть содействующее, а есть попускающее. Эти понятия нужно различать и их нельзя смешивать. Воля Божия содействующая — содействует всему тому, что служит ко спасению. Но есть у воли Божией действие попускающее. Люди живут по своим страстям и похотям. На это воли Божией нет, этому Она не содействует, но попускает.

Образно это можно выразить так: один хочет делать добро, а другой ему в этом помогает — вот так действует воля Божия, содействующая. А в другом случае: один делает зло, а другой и не помогает и не запрещает, стоит как бы в стороне, и в этом не участвует — вот так действует воля Божия попускающая.

Промысел Божий хранит всех. Но с праведными — только по воле Божией всё случается. С теми, кто не живет по воле Божией, — по попущению Божию. Апостол Павел сказал: «.. любящим Бога все содействует ко благу» (Римл. 8:28).

Святые отцы утверждают, что у христиан должно быть три главных качества:

Наша воля должна соединиться с волей Божьей, чтобы было одно с Богом по подобию Сына Человеческого — Иисуса Христа. Так и сказал Иисус Фоме «Разве ты не знаешь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя: Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела» (Ин. 4:1).

Если мы по этому подобию пребываем во Христе и Христос в нас, это единство вместе с единством Отца и Сына соединяет нас с волей Божьей. Воле Божьей предаем мы наши души и тела. Так и читаем мы: «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте.

Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира да будет с вами» (Фил. 4. 8).

Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира да будет с вами» (Фил. 4. 8).

Воля Божия — это то, чего Бог требует от людей. Но, вместе с тем, воля Божия — это не только требование, стоящее «над» человеком или «перед» человеком, но и таинственное внутреннее воздействие, которым Бог помогает человеку совершить то, что он должен совершить. Когда человек исполняет требование Божией воли, он совершает его не только своей собственной силой воли, но и той таинственной силой, или действием Бога, которое называется благодатью. Отсюда следует, что воля Божия — это не только абсолютное нравственное требование, но и благой дар, достигаемый в единстве, согласии и взаимодействии воли человеческой с волей Божией.

Когда Бог открывает Свою благую волю, человек не должен «советоваться с плотью и кровью» (Гал. 1:16), но должен следовать тому, что требуется от него Божественным призванием.«Итак умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 6:9).

«…зная, что Христос, воскресши из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над ним власти, ибо, что Он умер, то умер однажды для греха (искупив грех Адама, авт.), а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, а живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его…» (Рим. 12:1).

Православная Церковь учит и исповедует, что предвечное предопределение Божие о мире и человеке не исключает и не устраняет личную свободу отдельного человека. При этом предопределение Божие, понимаемое как абсолютное предведение Божие о всем, что совершается во времени, ничем не ограничивает нравственную свободу человеческой личности.

«Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости» (1 Фес. 4:3).

Господь всемогущ, любит нас и хочет каждого привести к спасению. «И мир преходит, и похоть его, а творяй волю Божию пребывает во веки» (1 Ин. 2:17).

Святые отцы употребляют богословское понятие синергия (греч. synergos — вместе действующий). Мы не можем спастись без Божией благодати, а подается она только тому, кто поступает по воли Божией.

Бог дал свободу воли и не спасает нас насильно. Если бы все и во всем исполняли волю Божию, то наступило бы идеальное состояние мира: не было бы согрешающих и духовно погибающих. Поэтому так много в святоотеческих творениях говорится о исполнении воли Божией.

Богословы различают в воле Божьей два аспекта: желание Божие и попущение Божие. Желание Божие это абсолютная воля Божия, которая хочет вечного спасения для Своего творения — человека. Бог хочет блага для нас больше, чем мы хотим этого сами. Но абсолютная воля Божия встречает препятствие в свободной воле человека, которая колеблется между добром и злом.

Свободная воля дана человеку, как образу и подобию Божию. Без возможности свободы выбора не существовало бы добра, как такового, а поступками человека и даже его внутренними действиями руководила бы необходимость. Свободная воля это одно из главных достоинств человека, и в тоже время, огромная ответственность для него. Без свободной воли не может осуществиться само спасение человека, так как спасение это богообщение — жизнь с Богом, вечное приближение к Богу, озарение и просвещение души человека божественным светом. Человек добровольно должен выбрать путь спасения — иметь Бога главной целью своей жизни. Само спасение — это любовь Творца к Своему творению и творения к своему Творцу. Поэтому спасение носит глубоко личностный характер. Богословы употребляют здесь термин синергизм, то есть взаимодействие двух волей — божественной и человеческой.

Конфликт между божественной и человеческой волей порождает ту относительную волю Божию, которая называется допущением. Бог допускает направление человеческой воли не только в сторону добра, но и зла. Если бы Бог физически пресекал зло, то тогда свобода стала бы фикцией, более того, все человечество было бы обречено на уничтожение: ведь каждый из нас совершал тяжелые грехи, где его спасало только долготерпение Божие.

Так как «нет праведного ни одного…все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:10,23). Только верою в Иисуса мы можем стать праведными: «А не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность» (Рим. 4:5). Чтобы наша вера вменилась в праведность, нужны дела, так как «вера без дел мертва» (Иак. 2:26). Вот суть эти дела: не грешить, слушаться Бога, искать Его лица, Царство Его.

Не грешить — это не иметь дела плоти: «…прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное…» (Гал. 5:19-21). А нужны дела: «…любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание…» (Гал. 5:22,23) — плоды духа.

Преподобный Иоанн Лествичник в своей знаменитой «Лествице», пишет «то, что от Бога, умиряет душу человека, то, что против Бога, душу смущает и приводит ее в неспокойное состояние».

Иисус нас учит искать единственное — это волю Божию: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6:33). Царство Божие — есть воля Божия: «Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14:17).

Свобода Богочеловека Господа Иисуса Христа в тех проявлениях, как она описана в Святом Евангелии, предстает перед нами в двойном аспекте: это свобода в послушании Небесному Отцу и свобода господства над природной необходимостью.

Свободная воля Господа Иисуса Христа как воля совершенного Человека во всем следовала Божественной воле Отца: «Не чего Я хочу, а чего Ты» (Мк. 14:36); «не Моя воля, но Твоя да будет» (Лк. 22:42). Своим учением, Своими делами и всей Своей жизнью Христос творил не Свою волю, но волю пославшего Его Отца, заключающую в себе тайну будущего всеобщего воскресения (Ин. 6:38-39). Евангелие свидетельствует о том, что Христос пребывал в подвиге борения: Гефсиманская молитва явилась торжеством нравственно-волевой победы человеческой природы Христа над ее естественной немощью, динамически приобретенной Адамом в грехопадении и потенциально усвоенной Сыном Божиим в Воплощении, с тем, чтобы побежденное в Адаме победило во Христе. В послушании Небесному Отцу человеческая свобода Христа проявила и осуществила себя во всей своей идеальной полноте.

Свобода Богочеловека в господстве над природной необходимостью проявилась в Его добровольном подчинении закономерностям жизни мира. По Своему бесконечному милосердию, добровольно, Бог Слово воплотился, вступил в сферу конкретных природных и исторических условий. И хотя в каждый отдельный момент Своей земной жизни Сын Божий имел власть изъять Себя из-под действия этих исторических общественных воздействий, Он в Своем вочеловечении не захотел превышать Своим Божественным всемогуществом границ тварного естества, не отстранил от Себя и неизбежную для всякого человека смерть.